理想のMAOP振動板と理想のAMTツィーター

~ 夢のフルレンジシステムと夢の2Wayスピーカーシステムが誕生 ~

2.BOX設計

2025-03-V1.0

[ クリズラボの最新システム:ONマウス=3Way時の38㎝ウーファー ]

■ 専用BOXの設計と製作

[ ツィーター(beyma TPL-200)を加えた3Way方式の従来システム ]

この写真のホーンユニットを最新のダイレクトラジエーター(直接放射型)ユニットに置き換えることが今回の最大の目標です。

置き場所は現在のホーンの位置、つまりウーファーの上でツィーターの下となります。

このため、デザイン的にはツィーターBOX(下の写真)と合わせることにします。

[ AMT(Air Motion Transformer)タイプの平面振動板ツィーター TPL-200専用BOX ]

内容積が10㍑でツィーターBOXと同様にリア絞りの形状、構造も積層合板を積み重ねたソリッドなもの、というMidレンジBOXの姿が描けます。

設計を繰り返して完成したBOXの写真と内部構造のイメージを示します。

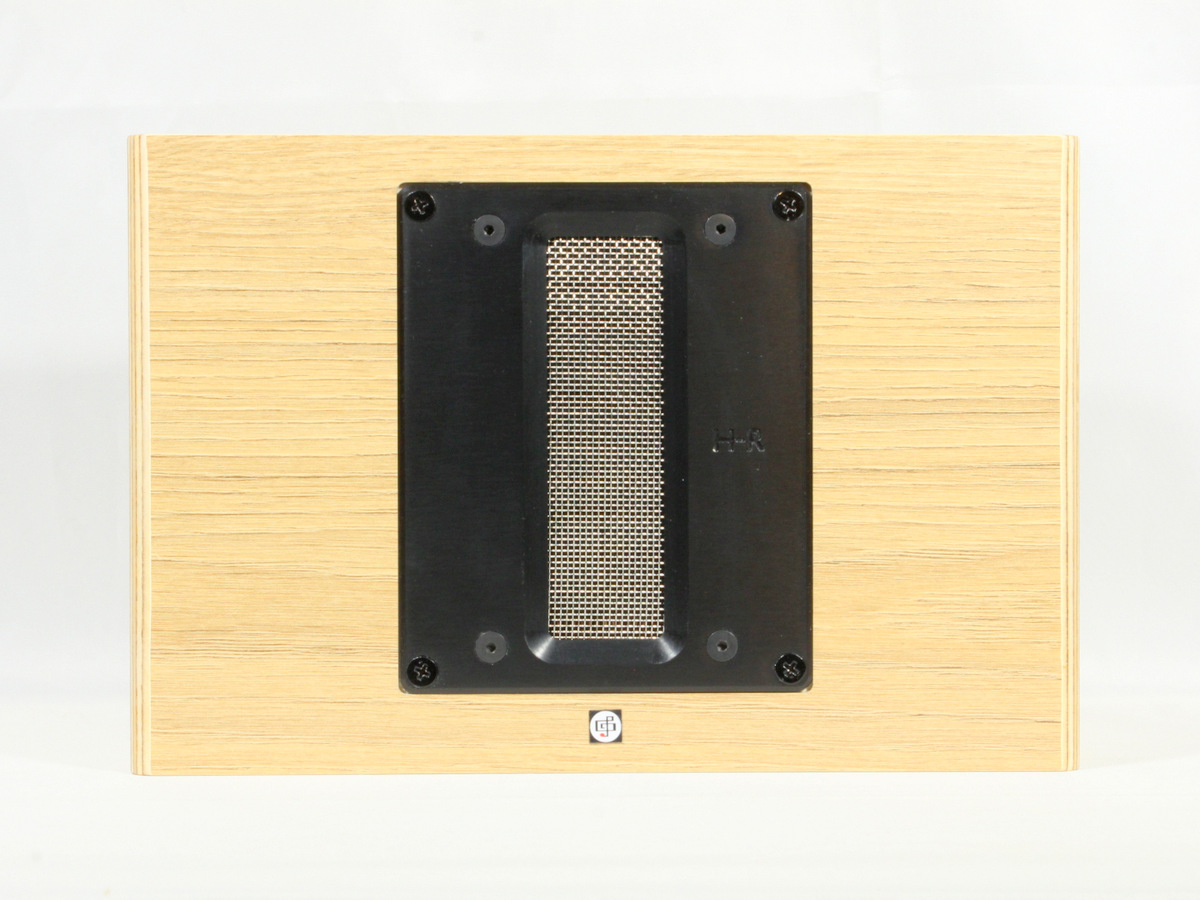

[ クリズラボオリジナル設計の MARKAUDIO Alpair 11MS 専用BOXの完成写真 ]

[ クリズラボ設計 Alpair 11MS 専用BOXの内部構造イメージ図 ]

リア側を絞った形状とすることで内部に発生する定在波は大幅に軽減されますが、積層合板を積み重ねる構造を利用して更に抑制できる構造としました。

こうした対策によって吸音材なしでも内部の定在波を実用上問題のないレベルに押さえることができました。

この状態で様々な量の吸音材を投入しながら周波数特性の変化を調べます。

最終的には厚さ70㎜程度の天然羊毛吸音材を内部の左右と底面のU字型に配置し、最小限の量とした場合がベスト(下写真の右)と判断しました。

[ 完成したBOXとユニット(左)、内部の様子(中)、吸音材を投入(右) ]

吸音材による効果は重要な帯域である100Hz~5kHzが大幅に平坦化されるという好結果となりました。(下図)

[ 吸音材の有無による再生特性の変化 ]

ところで、DEQXはその基本的な機能としてスピーカーの周波数特性、位相特性、群遅延、ステップレスポンスなどの特性を大幅に改善することが可能です。

例えば上の図の「吸音材無し」の特性を「有り」の特性に近づけたり、更に完全にフラットな特性にすることも可能です。

しかし、DEQXで補正する前のスピーカーシステムとしての基本性能を整えることなく強引に補正するのは「傾いた土台の上に逆に傾いた家を建てて辻褄を合わせる」ようなものです。

また、バスレフタイプのスピーカーBOXで原理的に生じてしまう付帯音などの新たに生じるノイズ的な成分はDEQXで補正(消滅させる)することはできません。

つまり、DEQXはシステム構築の最終段階で利用して出来るだけ少ない補正量でベストなサウンドが得られる状態が理想だと考えます。

もちろん、振動板の物理的な動きで音を出すスピーカーには絶対に超えられない宿命とも言える欠点が存在します。

例えば必ず発生してしまう振動系の共振にともなう周波数特性の劣化や位相の乱れと群遅延の発生、重い振動板が引き起こすステップレスポンスの劣化などです。

近年になってこれらの障害も改善されてきていますが程度問題でありゼロにすることはできません。

DEQXはこうした位相や時間軸での補正ができる点が最大の魅力であり、この領域に力を発揮させることが最も重要です。

こうした観点からクリズラボではユニットやBOXなどへの対策で解決できるベーシックな課題を十分に処理した上でDEQXを利用するのが成功への近道だと考えています。

---------------------------------------------------

以上のようなポイントを押さえた上で Alpair 11 MS 専用のBOXを開発し、これを中心とした新たなスピーカーシステムを開発しました。

[ フルレンジ一発 / 2Wsy / そして3Way方式まで可能なシステム ]