■ DEQXとは! ->「部屋」の音響フィルターについて

■ はじめに

● スピーカーの音を歪める衝撃の事実!

[写真1]8畳洋間、天井高2.3m [写真2]10畳洋間、天井高3.5m

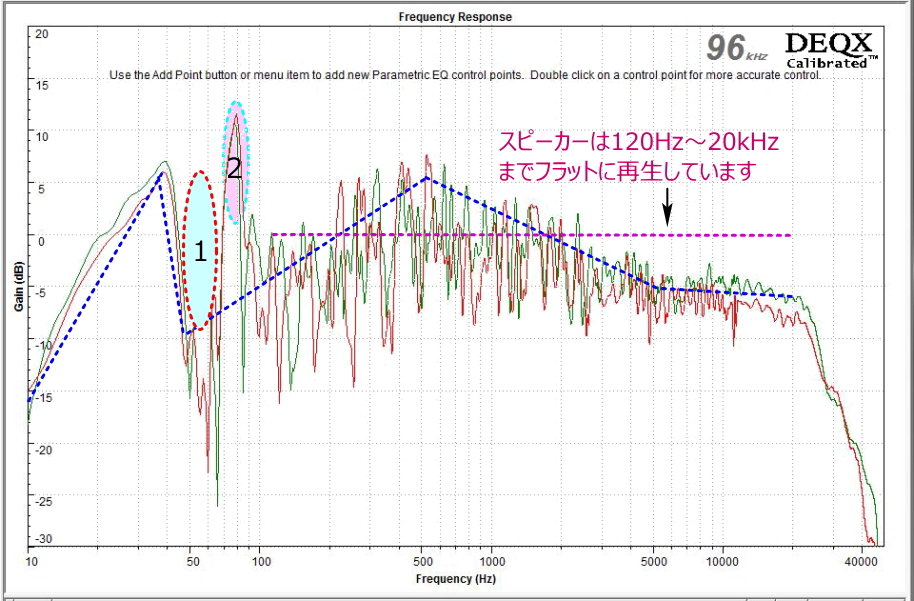

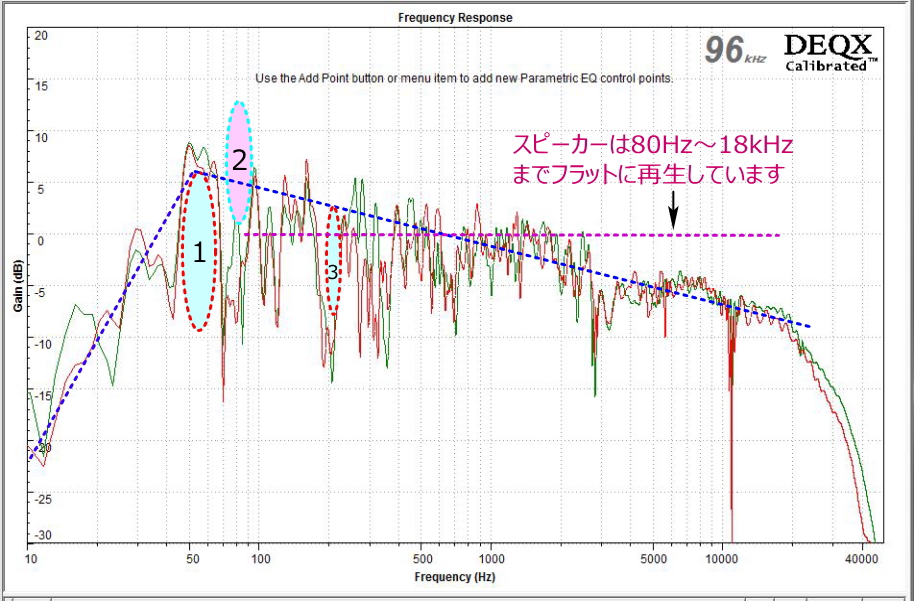

[図-1] Room-1の測定結果(聴取位置) [図-2]Room-2の測定結果(聴取位置)

どちらも同じスピーカーをDEQXでフラット(主要な帯域で±0.2dB以内)に調整しています。

部屋の影響がなければ聴取位置でも主要な帯域はフラットに聞こえるはずです。(赤の破線)

ところが実際には黒の破線のように取聴位置では全く異なる特性になることを示しています。

(Room-1は中低域に顕著なピーク、Room-2は単純な下降特性)

100Hz以下では定在波の影響が特に大きく極端な違いが生じています。

図中の楕円で囲んだ「1」と「2」はどちらも同じ位置を示しています。

Room-1では「1」 の部分がディップとなりRoom-2では逆に大きなピークとなっています。

「2」の帯域はRoom-1では+12dBの大きなピーク、Room-2では逆にディップとなっています。

同一のスピーカーでありながら部屋が変わるとこれほどまでに特性が変化してしまうのです。

では、リスニングポジションでの特性をどの程度まで改善すれば忠実度の高い再現ができるのでしょうか。

[写真1]8畳洋間、天井高2.3m [写真2]10畳洋間、天井高3.5m

[図-1] Room-1の測定結果(聴取位置) [図-2]Room-2の測定結果(聴取位置)

どちらも同じスピーカーをDEQXでフラット(主要な帯域で±0.2dB以内)に調整しています。

部屋の影響がなければ聴取位置でも主要な帯域はフラットに聞こえるはずです。(赤の破線)

ところが実際には黒の破線のように取聴位置では全く異なる特性になることを示しています。

(Room-1は中低域に顕著なピーク、Room-2は単純な下降特性)

100Hz以下では定在波の影響が特に大きく極端な違いが生じています。

図中の楕円で囲んだ「1」と「2」はどちらも同じ位置を示しています。

Room-1では「1」 の部分がディップとなりRoom-2では逆に大きなピークとなっています。

「2」の帯域はRoom-1では+12dBの大きなピーク、Room-2では逆にディップとなっています。

同一のスピーカーでありながら部屋が変わるとこれほどまでに特性が変化してしまうのです。

では、リスニングポジションでの特性をどの程度まで改善すれば忠実度の高い再現ができるのでしょうか。

■ データーから見えてくる「正確な音」の条件

下記は「聴覚心理学概論」( B.C.J.ムーア 著 大串憲吾 監訳)からの抜粋※です。

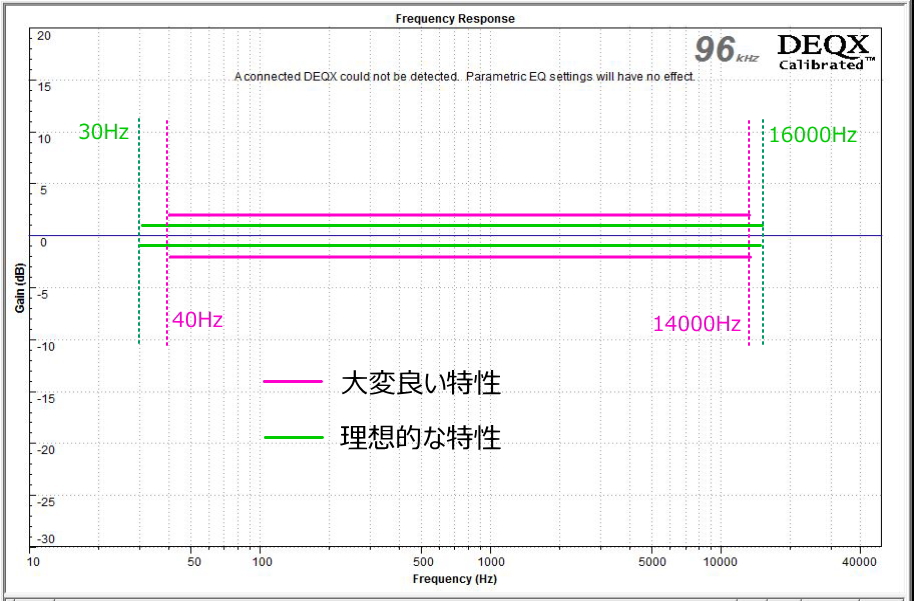

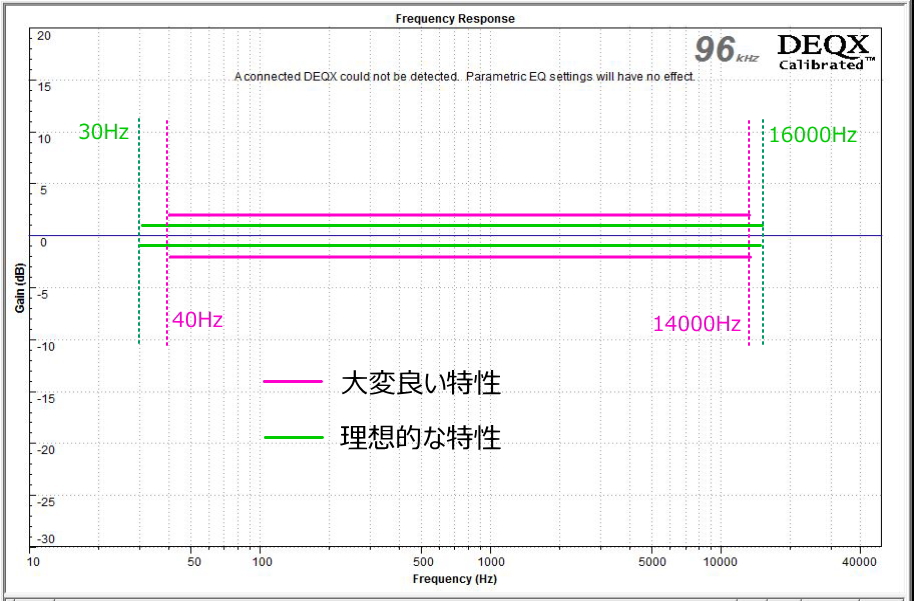

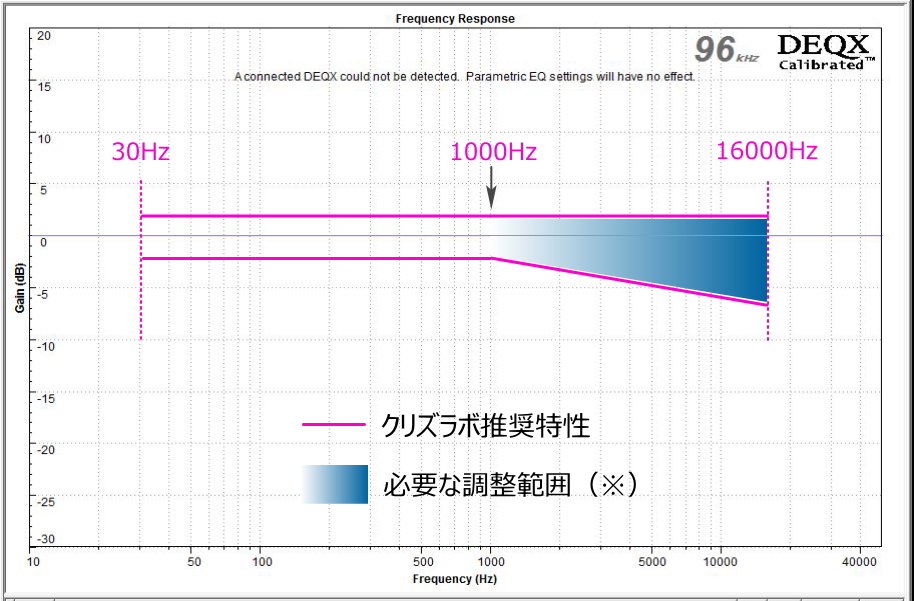

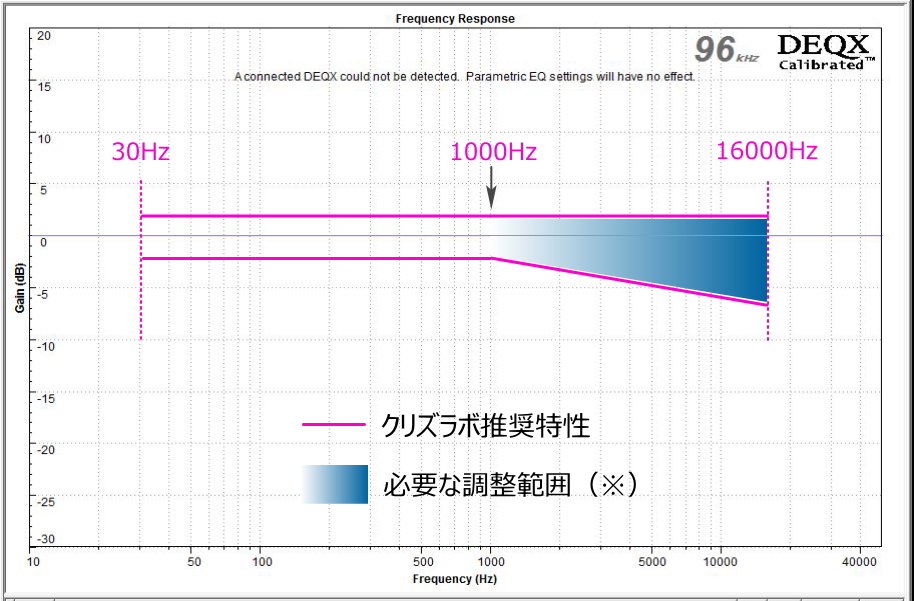

周波数応答特性の二つの側面が知覚と関連する。

一つは、全体的な周波数範囲である。(中略)

周波数応答特性が30Hzから16000Hzあれば高忠実度再生には十分である。

周波数応答特性のもう一つの重要な側面はその平坦さである。

もし周波数応答特性に大きなピークやディップがあれば再生音に「色づけ」をするような影響を音色に与える。

音響心理学的な研究によれば理想的な状況において被験者は、ある周波数領域に比べて、別の周波数領域のレベルが1~2dB高くあるいは低くなっただけで、スペクトルの形状の変化を検知することができることを示唆されている(Bucklein,1962)

したがって、周波数応答特性が±1dB以内に平坦であれば完全に平坦な応答特性との違いを検知することはできない。。

理想的には、30Hzから16000Hzの範囲で応答が±1dB以内に平坦であるべきである。

40Hzから14000Hzの範囲で±2dB以内に平坦であってもまだ大変良い特性であると

いえるであろう。(下図参照:クリズラボ作図)

上のグラフで「理想的」とされる緑色の範囲はアンプなどの電子機器では問題無く実現されています。

しかし、部屋の影響を大きく受けるスピーカーでは「大変良い」とされる範囲ですら実現は極めて厳しいと言えます。

※ P.319「 3 ハイファイ装置を選ぶにあたっての音響心理学的考察

周波数応答特性の二つの側面が知覚と関連する。

一つは、全体的な周波数範囲である。(中略)

周波数応答特性が30Hzから16000Hzあれば高忠実度再生には十分である。

周波数応答特性のもう一つの重要な側面はその平坦さである。

もし周波数応答特性に大きなピークやディップがあれば再生音に「色づけ」をするような影響を音色に与える。

音響心理学的な研究によれば理想的な状況において被験者は、ある周波数領域に比べて、別の周波数領域のレベルが1~2dB高くあるいは低くなっただけで、スペクトルの形状の変化を検知することができることを示唆されている(Bucklein,1962)

したがって、周波数応答特性が±1dB以内に平坦であれば完全に平坦な応答特性との違いを検知することはできない。。

理想的には、30Hzから16000Hzの範囲で応答が±1dB以内に平坦であるべきである。

40Hzから14000Hzの範囲で±2dB以内に平坦であってもまだ大変良い特性であると

いえるであろう。(下図参照:クリズラボ作図)

上のグラフで「理想的」とされる緑色の範囲はアンプなどの電子機器では問題無く実現されています。

しかし、部屋の影響を大きく受けるスピーカーでは「大変良い」とされる範囲ですら実現は極めて厳しいと言えます。

■ 部屋の特性(音響フィルター)を改善するには

音響特性の優れた部屋に改修(または新築)することは様々な意味で現実的には極めて困難である。

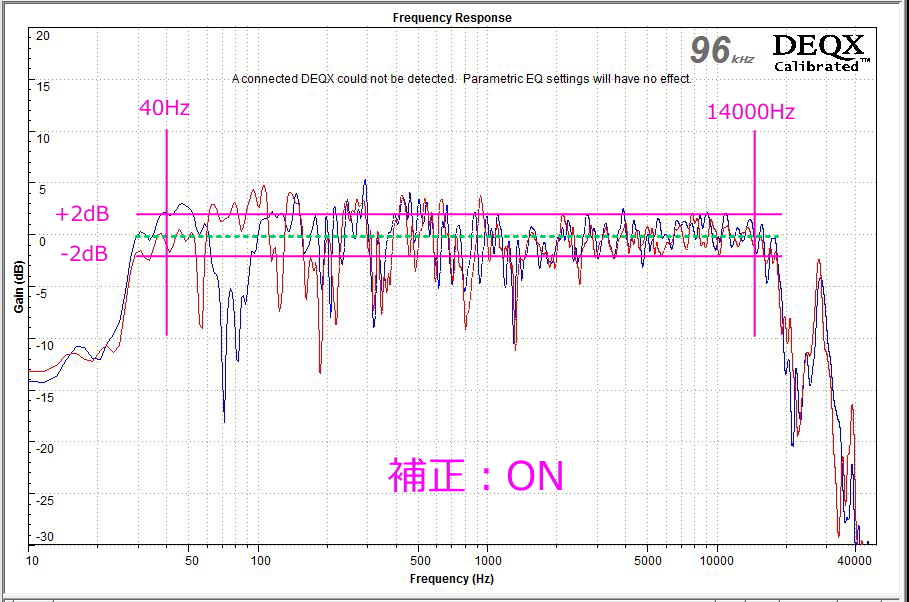

DEQXのRoom補正機能を活用する(クリズラボの例)

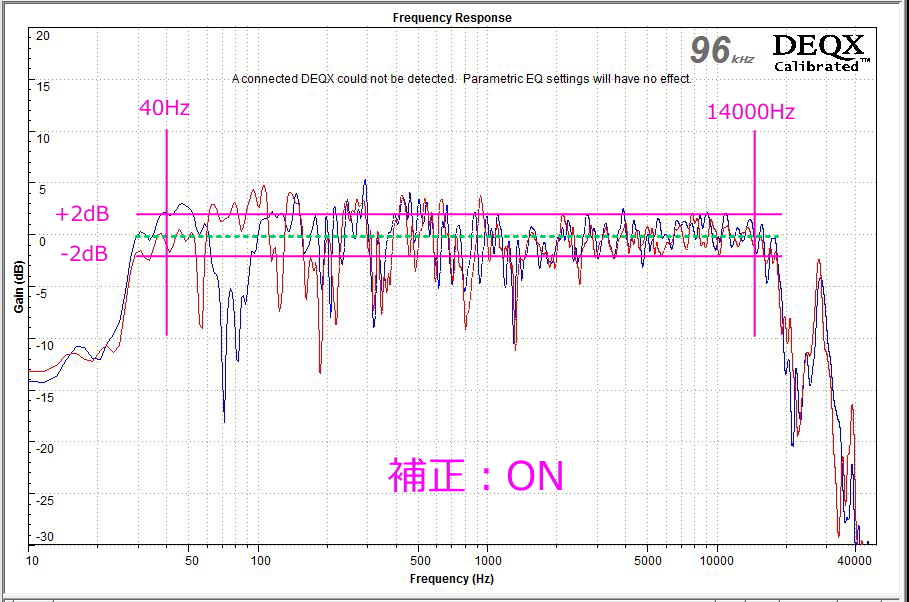

< クリズラボ試聴システムの特性:リスニングポジション >

クリズラボのデモシステムは38㎝ウーファーとホーン型ユニットによる2Wayスピーカーシステムです。

リスニングポジションにおける最終的な特性は平均値で見ればかろうじて±2dBの範囲に入っています。

理想的なリスニングルームに改造するのはかなり困難な中でDEQXの採用は解決手段の一つだと思います。

DEQはまずスピーカーを理想的な状態に補正し、その後更にRoom補正で部屋の音響フィルターを改善します。

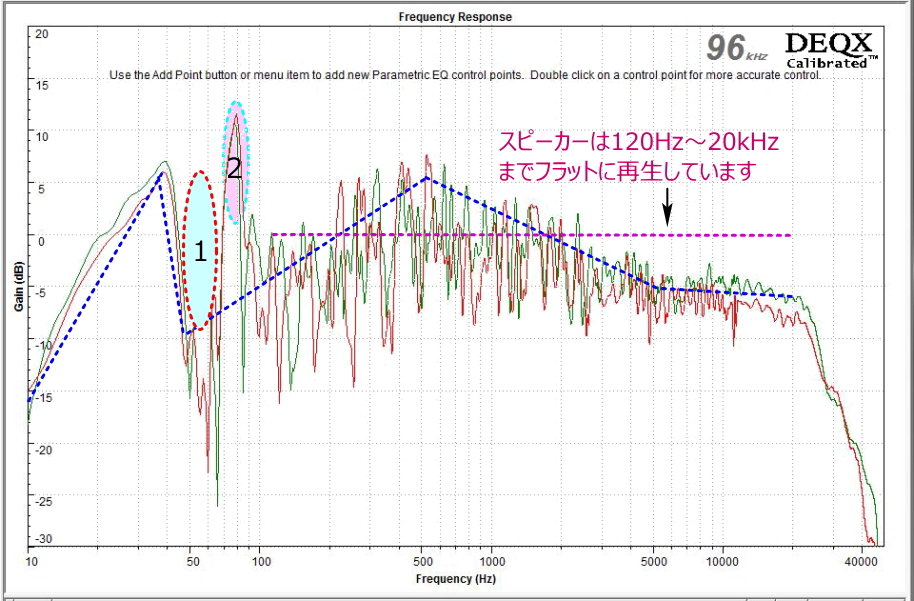

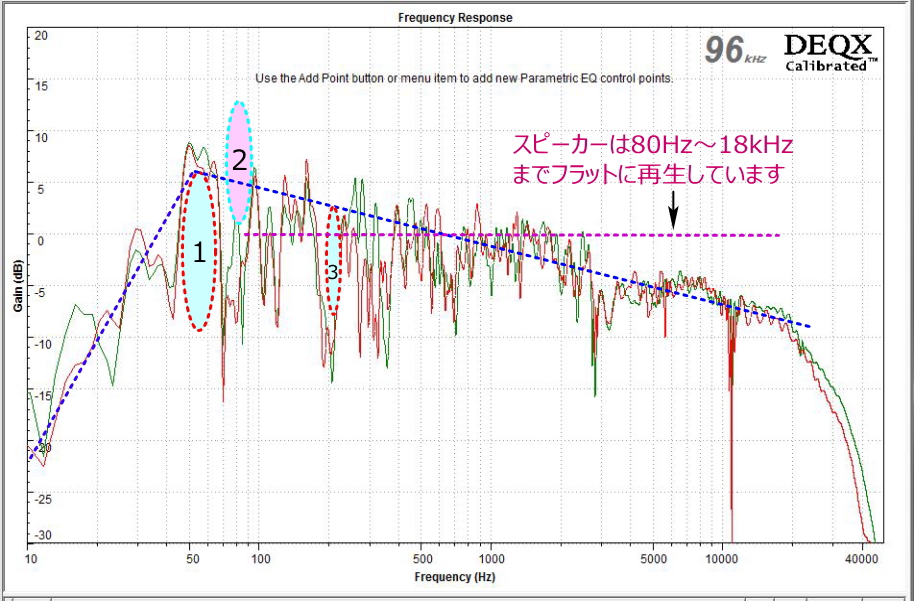

下のグラフはRoom補正を実施した場合の変化を示したものです。

(オンマウスが補正結果)

[図-1]Room-1の補正結果(OFF/ON) [図-2]Room-2の補正結果(OFF/ON)

補正をONにした場合の高域特性に注目して下さい。

クリズラボの試聴システムは高域をフラットに調整しています。(B.C.J.ムーアの推薦に近い特性)

これに対してRoom-1/2ではあえて高域を降下させる特性に設定しました。

高域までフラットに調整すると「とてもきつい音」になってしまうためです。

結果的に私の耳にはどちらもソースを正確に再現できる音(聴感的フラットネス)として聞こえます。

なぜこのような基本的とも言える部分で違いが生じるのでしょうか。

まだ正確な答えは得られていません、しかし ・・・・・・

クリズラボは高域にホーン型ユニットを採用し、Room-1/2ではドーム型が使われています。

壁が拡散する構造のクリズラボの部屋に対して、Room-2は反射率の高い平面の壁となっています。

ホーン型は指向特性が狭くドーム型は広い。そして壁の反射の影響を考え合わせると ・・・・・

< クリズラボが目標とする調整範囲:高域は実際に音を聞いて決定します。 >

オーディオの様々なパラメーターと聴覚の因果関係はいまだに判らないことばかりです。

今回はスピーカーの音を歪める衝撃の事実について、DEQXを通じてその一端を考えてみました。

※ 皆様の忌憚のないご意見をお聞かせください。

疑問/質問、大歓迎 → メールでお寄せ下さい。

メールアドレス : contact@kurizz-labo.com

メニューに戻る

DEQXのRoom補正機能を活用する(クリズラボの例)

< クリズラボ試聴システムの特性:リスニングポジション >

クリズラボのデモシステムは38㎝ウーファーとホーン型ユニットによる2Wayスピーカーシステムです。

リスニングポジションにおける最終的な特性は平均値で見ればかろうじて±2dBの範囲に入っています。

理想的なリスニングルームに改造するのはかなり困難な中でDEQXの採用は解決手段の一つだと思います。

DEQはまずスピーカーを理想的な状態に補正し、その後更にRoom補正で部屋の音響フィルターを改善します。

下のグラフはRoom補正を実施した場合の変化を示したものです。

(オンマウスが補正結果)

[図-1]Room-1の補正結果(OFF/ON) [図-2]Room-2の補正結果(OFF/ON)

補正をONにした場合の高域特性に注目して下さい。

クリズラボの試聴システムは高域をフラットに調整しています。(B.C.J.ムーアの推薦に近い特性)

これに対してRoom-1/2ではあえて高域を降下させる特性に設定しました。

高域までフラットに調整すると「とてもきつい音」になってしまうためです。

結果的に私の耳にはどちらもソースを正確に再現できる音(聴感的フラットネス)として聞こえます。

なぜこのような基本的とも言える部分で違いが生じるのでしょうか。

まだ正確な答えは得られていません、しかし ・・・・・・

クリズラボは高域にホーン型ユニットを採用し、Room-1/2ではドーム型が使われています。

壁が拡散する構造のクリズラボの部屋に対して、Room-2は反射率の高い平面の壁となっています。

ホーン型は指向特性が狭くドーム型は広い。そして壁の反射の影響を考え合わせると ・・・・・

< クリズラボが目標とする調整範囲:高域は実際に音を聞いて決定します。 >

オーディオの様々なパラメーターと聴覚の因果関係はいまだに判らないことばかりです。

今回はスピーカーの音を歪める衝撃の事実について、DEQXを通じてその一端を考えてみました。

※ 皆様の忌憚のないご意見をお聞かせください。

疑問/質問、大歓迎 → メールでお寄せ下さい。

メールアドレス : contact@kurizz-labo.com

メニューに戻る