2023-01-V1.0 �p���[�A���v�̃Q�C�������e��̔�r�������ł��� Audio Tool

���@�͂��߂�

�� �p���[�A���v�̑����x�i�Q�C���j��m��

�� �A���v�ɂ��DF�̈Ⴂ�ƍĐ���

�� �X�s�[�J�[�ƃP�[�u���̔�r����

�� �X�[�p�[�c�B�[�^�[�Ȃǂ̗L�������m�F

�P�D�}���`�A���v�V�X�e���ŏd�v�ȃp���[�A���v�̑����x���������ł����@��

�Q�D�A���v��DF���Œ��̗ʊ��⎿�����傫���ω����邱�Ƃ��������ł��� ��

�� DF�iDumping Factor�F�����W���j�̓X�s�[�J�[�̐U���𐧓����鋭�����������l

�R�D�X�s�[�J�[��P�[�u����O��I�ɔ�r�����������Ƃ͂���܂����@�@�@��

�S�D�X�[�p�[�c�B�[�^�[ �Ȃǂ��L���ɋ@�\���Ă��邩�m�F���Ă݂܂��� ��

�Q�D�A���v��DF���Œ��̗ʊ��⎿�����傫���ω����邱�Ƃ��������ł��� ��

�� DF�iDumping Factor�F�����W���j�̓X�s�[�J�[�̐U���𐧓����鋭�����������l

�R�D�X�s�[�J�[��P�[�u����O��I�ɔ�r�����������Ƃ͂���܂����@�@�@��

�S�D�X�[�p�[�c�B�[�^�[ �Ȃǂ��L���ɋ@�\���Ă��邩�m�F���Ă݂܂��� ��

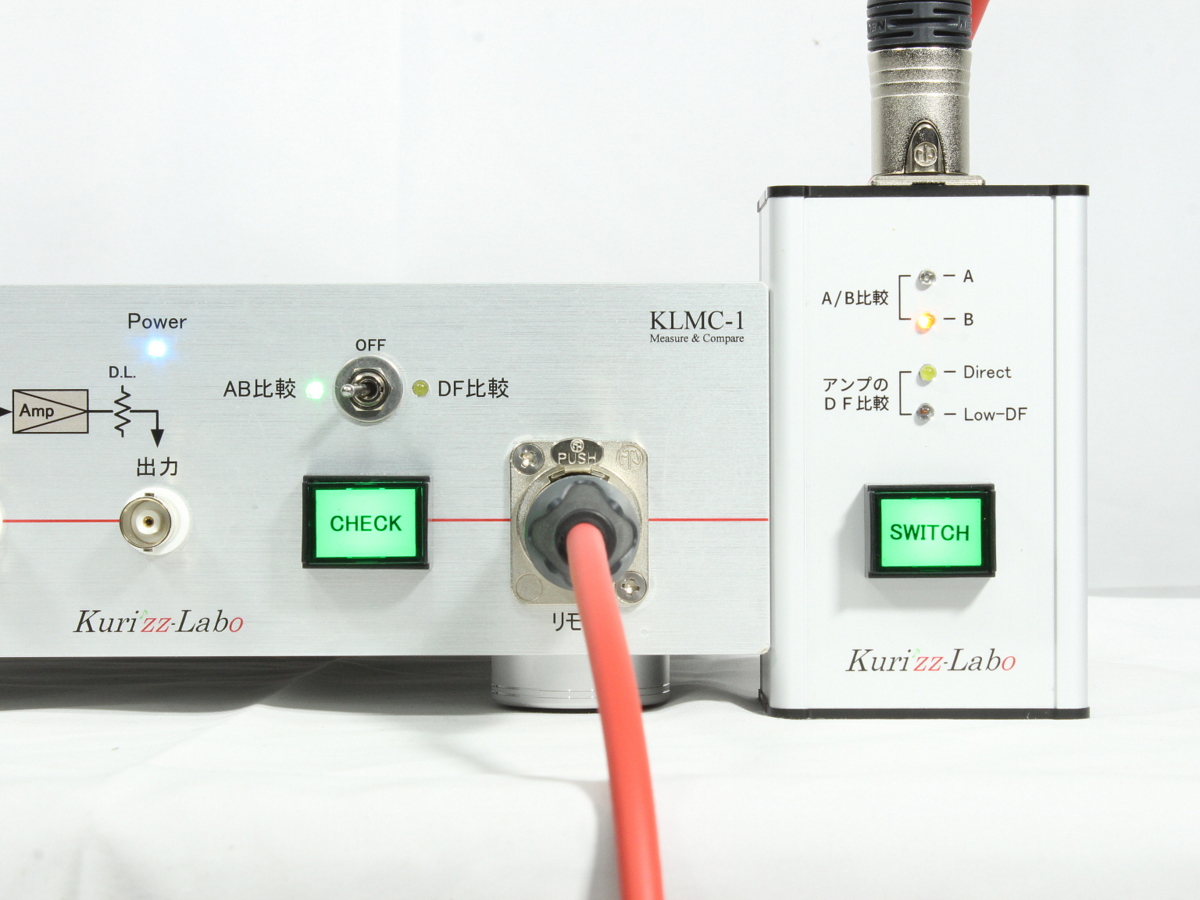

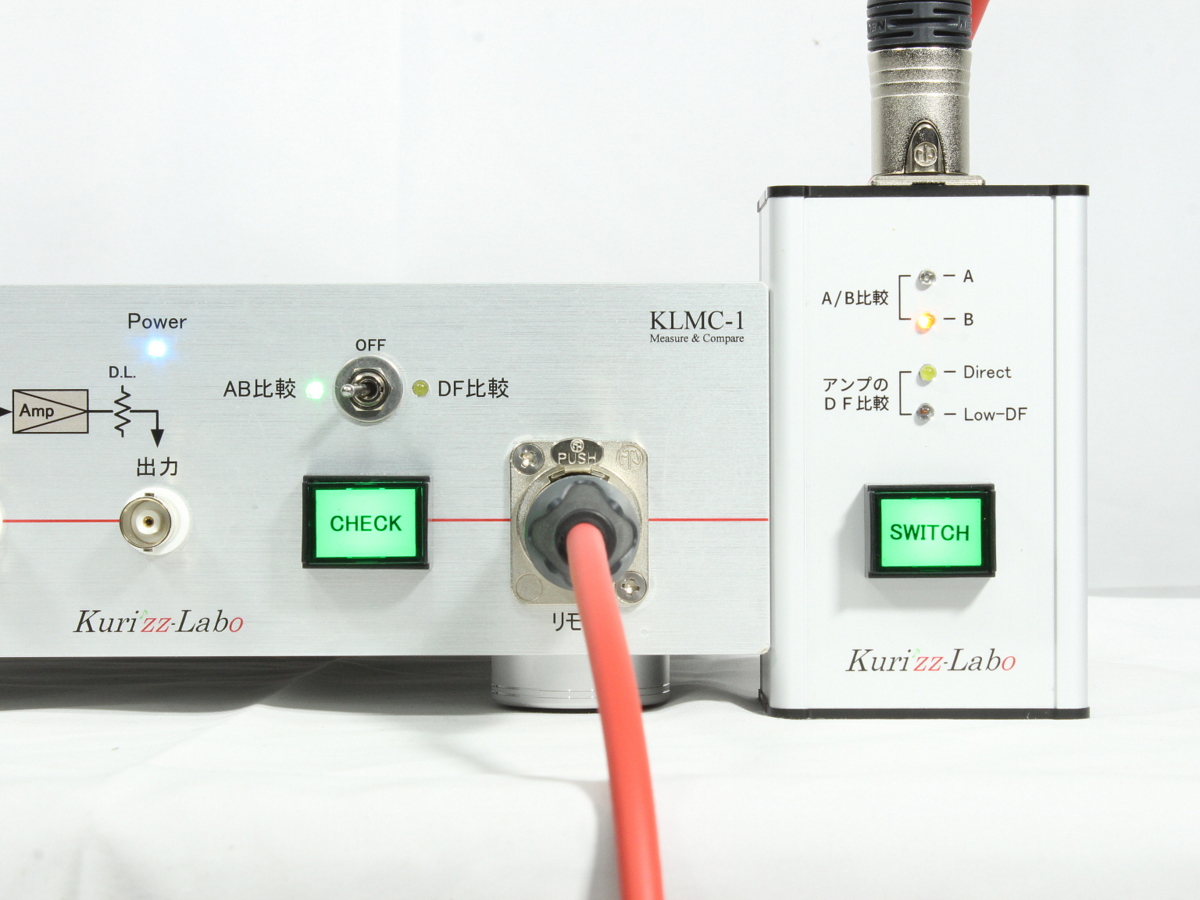

�m KLMC-1�̔w�ʎʐ^ �n

�� �p���[�A���v�̑����x�i�Q�C���j��m��

�u�\�P�v�͍��Y���[�J�[�̑�\�I�ȃp���[�A���v�ɂ��ăJ�^���O����Q�C������DF�l�ׂ����̂ł��B

�� �p���[�A���v�̃Q�C���͋K��̏o�͂������鎞�̓��͓d������v�Z�����l�idB�j

A�Ђ̂��̂̓J�^���O�ɋL�ڂ���Ă���o�́iW�j�Ɠ��͊��x����Q�C�����Z�o�����l��\�����Ă��܂��B�idB�l�̉��ꌅ�͌v�Z�덷�͈̔͂ł��j

2�Ђ̍ŋ߂̐��i�̓Q�C��������iA�ЁF28dB�AE�ЁF28.5dB�j�ƂȂ��Ă��܂��B ����̓V���O���A���v�����̃V�X�e���ł͑傫�ȈӖ��͎����܂��A�}���`�A���v�����ł͋ɂ߂ďd�v�ȗv�f�ƂȂ�܂��B

�Đ�����鉹�ʁi�����j�̓p���[�A���v�̃Q�C���ƃX�s�[�J�[�̔\���Ō��܂�܂��B �}���`�A���v�V�X�e���ł͊e�ш�̍Đ����x�������ꂼ��̃p���[�A���v�̃Q�C���ƃ��j�b�g�̔\���Ō��܂�A���ꂪ�Đ��o�����X�����肵�܂��B

�X�s�[�J�[���j�b�g�̔\���͏�L�̂悤�ɂقƂ�ǂ̐��i�Ō��\����Ă��܂����A�p���[�A���v�ł͕\������Ă��Ȃ����i�����X�����܂��B �܂��A�v�����C���A���v�̃p���[���݂̂��g�p���邷��ꍇ�⎩��A���v�Ȃǂł̓Q�C��������Ȃ��ꍇ������ł��傤�B

�}���`�A���v�V�X�e�����ŏ��ɍ\�z���鎞�͂������ł����A�̏��C���]���i�j�A���邢�̓O���[�h�A�b�v���Ńp���[�A���v�����������ꍇ�A�A���v�̃Q�C�����S�������ł���Ζ��Ȃ��g�p�ł��܂��B

�������A�����}0.2dB�ȏ�ɂȂ�ƍĐ��o�����X�i�����j��ς��Ă��܂����ߒ��ӂ��K�v�ł��B

�}���`�A���v�V�X�e���ł͊e�`�����l���̎����ш悪�L���i�ʏ�3�`4�I�N�^�[�u�̍L���ш�����j���߁A����̃��x�����͂��ł��ω�����ΑS�̂̉����ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ�܂��B

�}���`�A���v�V�X�e�����\�z����ꍇ�A�g�p����A���v�̃Q�C���ƃ��j�b�g�̔\���ׂĊe�ш�ɂ����鉹�����x�����v�Z���A�S�ш悪�}2�`3dB�ȓ����Ɏ��܂�Η��z�I�ł��B

�� DEQX���p�̏ꍇ�A�E�[�t�@�[�ɑ��Ē������2�`3dB���߂ɃZ�b�g����̂����z�ł�

����ɂ��ẮAA�Ђ̍ŋ߂̃A���v�ɑ�������Ă���4�i�K��GAIN�X�C�b�`�i0�A-3�A-6�A-12�j�𗘗p���邱�ƂŔ\���̈قȂ郆�j�b�g�̍Đ����x�����œK�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B����̓}���`�A���v�h�ɂƂ��Ă͂ƂĂ��������z���Ƃ�����ł��傤�B

�}���`�A���v�V�X�e���̍ŏI�d���DEQX�����܂ރ`�����l���f�o�C�_�[�őш�ʂ̃��x������ׂɒ������đS�ш���\�Ȍ���t���b�g�ɒ������邱�ƂɂȂ�܂��B �� DEQX�̓N���X�I�[�o�[���܂ޑш�������I�Ƀt���b�g�����邱�Ƃ��\�ł�

���̍ŏI�����ȑO�Ɋe�ш�̍Đ����x���� 10�`20dB���قȂ�ƍň��̏ꍇ�A�@��̒����\�͈͂��z���Ă��܂����Ƃ�����܂��B

���̂悤�ȏ�Ԃ̓V�X�e���̓y��ɑ傫�Ȗ�肪����ƌ��킴��܂���B

�܂�A�}���`�A���v�V�X�e���ł͊e�ш�̍Đ����x�������͈̔͂Ɏ��܂�悤�ɍŏ�����v���Ă������Ƃ͋ɂ߂đ�ȗv���Ȃ̂ł��B

�����ŁA���������������s��������������B�@���@���@��

������̃V�X�e���̓G�[���iALE�j�̃��j�b�g�Ƒ����A���v�̃p���[���ȂǑg�ݍ��킹�č\������Ă��܂��B

���O�ɂ����k�����i�K�ŃA���v�̃Q�C��������Čv�Z�������߁A����ɍs���đ��肵�Ă݂�ƒ��ƒ���̉������x����23dB���قȂ��Ă��܂����B

���ʓI�ɂ̓p���[�A���v�̔z�u�ύX�Ȃǂ��s���œK�����Ė����ɉ������܂������A�����ł�����ꎞ�͂ǂ����悤���Ɨ�⊾���������L��������܂��B

���̂悤�Ȏ�����܂߁A�g�p����A���v�̃Q�C�����s���ȏꍇ�͖{�@�̏o�Ԃł��B�ȒP�ȑ���ŃQ�C���������̎�Œ��ׂ邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B

�X�ɁA�p���[�A���v�̏o�́i����\W���j���m�F������A�c�݂̂Ȃ�1kHz�̃s���A�g�[���i���璮���Ă������ƂŁA�̏d�⌌�����f�C���[�ɒ��ׂČ��N�Ǘ��Ɏ�����Ɠ��l�A�V�X�e���̌��S�����`�F�b�N�ł���Ǝv���܂��B

�� �p���[�A���v�̃Q�C���͋K��̏o�͂������鎞�̓��͓d������v�Z�����l�idB�j

A�Ђ̂��̂̓J�^���O�ɋL�ڂ���Ă���o�́iW�j�Ɠ��͊��x����Q�C�����Z�o�����l��\�����Ă��܂��B�idB�l�̉��ꌅ�͌v�Z�덷�͈̔͂ł��j

2�Ђ̍ŋ߂̐��i�̓Q�C��������iA�ЁF28dB�AE�ЁF28.5dB�j�ƂȂ��Ă��܂��B ����̓V���O���A���v�����̃V�X�e���ł͑傫�ȈӖ��͎����܂��A�}���`�A���v�����ł͋ɂ߂ďd�v�ȗv�f�ƂȂ�܂��B

�Đ�����鉹�ʁi�����j�̓p���[�A���v�̃Q�C���ƃX�s�[�J�[�̔\���Ō��܂�܂��B �}���`�A���v�V�X�e���ł͊e�ш�̍Đ����x�������ꂼ��̃p���[�A���v�̃Q�C���ƃ��j�b�g�̔\���Ō��܂�A���ꂪ�Đ��o�����X�����肵�܂��B

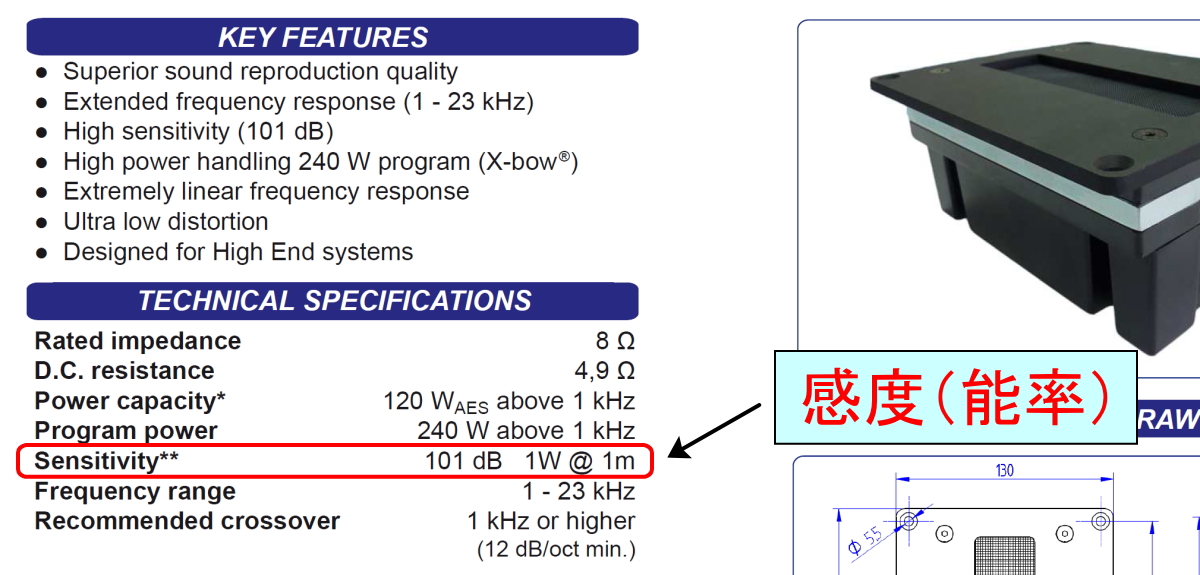

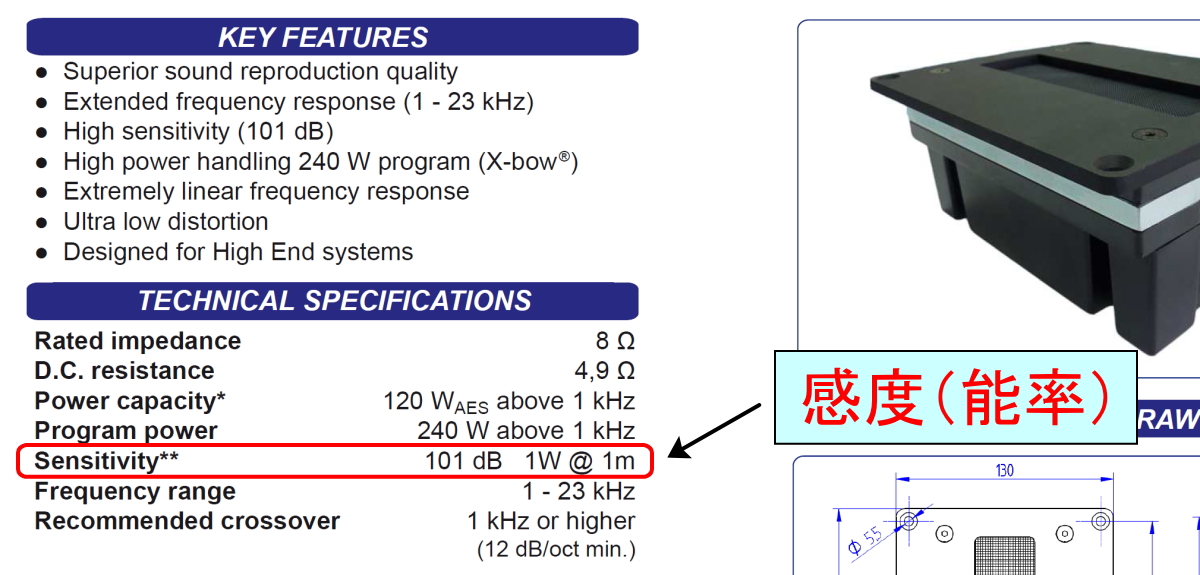

�m �X�s�[�J�[���j�b�g�̃J�^���O�ɖ��L���ꂽ���x�i�\���j�\���̗� �n

�X�s�[�J�[���j�b�g�̔\���͏�L�̂悤�ɂقƂ�ǂ̐��i�Ō��\����Ă��܂����A�p���[�A���v�ł͕\������Ă��Ȃ����i�����X�����܂��B �܂��A�v�����C���A���v�̃p���[���݂̂��g�p���邷��ꍇ�⎩��A���v�Ȃǂł̓Q�C��������Ȃ��ꍇ������ł��傤�B

�}���`�A���v�V�X�e�����ŏ��ɍ\�z���鎞�͂������ł����A�̏��C���]���i�j�A���邢�̓O���[�h�A�b�v���Ńp���[�A���v�����������ꍇ�A�A���v�̃Q�C�����S�������ł���Ζ��Ȃ��g�p�ł��܂��B

�������A�����}0.2dB�ȏ�ɂȂ�ƍĐ��o�����X�i�����j��ς��Ă��܂����ߒ��ӂ��K�v�ł��B

�}���`�A���v�V�X�e���ł͊e�`�����l���̎����ш悪�L���i�ʏ�3�`4�I�N�^�[�u�̍L���ш�����j���߁A����̃��x�����͂��ł��ω�����ΑS�̂̉����ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ�܂��B

�}���`�A���v�V�X�e�����\�z����ꍇ�A�g�p����A���v�̃Q�C���ƃ��j�b�g�̔\���ׂĊe�ш�ɂ����鉹�����x�����v�Z���A�S�ш悪�}2�`3dB�ȓ����Ɏ��܂�Η��z�I�ł��B

�� DEQX���p�̏ꍇ�A�E�[�t�@�[�ɑ��Ē������2�`3dB���߂ɃZ�b�g����̂����z�ł�

����ɂ��ẮAA�Ђ̍ŋ߂̃A���v�ɑ�������Ă���4�i�K��GAIN�X�C�b�`�i0�A-3�A-6�A-12�j�𗘗p���邱�ƂŔ\���̈قȂ郆�j�b�g�̍Đ����x�����œK�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B����̓}���`�A���v�h�ɂƂ��Ă͂ƂĂ��������z���Ƃ�����ł��傤�B

�m A�А��A���v�̃Q�C���X�C�b�`�n

�}���`�A���v�V�X�e���̍ŏI�d���DEQX�����܂ރ`�����l���f�o�C�_�[�őш�ʂ̃��x������ׂɒ������đS�ш���\�Ȍ���t���b�g�ɒ������邱�ƂɂȂ�܂��B �� DEQX�̓N���X�I�[�o�[���܂ޑш�������I�Ƀt���b�g�����邱�Ƃ��\�ł�

���̍ŏI�����ȑO�Ɋe�ш�̍Đ����x���� 10�`20dB���قȂ�ƍň��̏ꍇ�A�@��̒����\�͈͂��z���Ă��܂����Ƃ�����܂��B

���̂悤�ȏ�Ԃ̓V�X�e���̓y��ɑ傫�Ȗ�肪����ƌ��킴��܂���B

�܂�A�}���`�A���v�V�X�e���ł͊e�ш�̍Đ����x�������͈̔͂Ɏ��܂�悤�ɍŏ�����v���Ă������Ƃ͋ɂ߂đ�ȗv���Ȃ̂ł��B

�����ŁA���������������s��������������B�@���@���@��

������̃V�X�e���̓G�[���iALE�j�̃��j�b�g�Ƒ����A���v�̃p���[���ȂǑg�ݍ��킹�č\������Ă��܂��B

���O�ɂ����k�����i�K�ŃA���v�̃Q�C��������Čv�Z�������߁A����ɍs���đ��肵�Ă݂�ƒ��ƒ���̉������x����23dB���قȂ��Ă��܂����B

���ʓI�ɂ̓p���[�A���v�̔z�u�ύX�Ȃǂ��s���œK�����Ė����ɉ������܂������A�����ł�����ꎞ�͂ǂ����悤���Ɨ�⊾���������L��������܂��B

���̂悤�Ȏ�����܂߁A

�X�ɁA�p���[�A���v�̏o�́i����\W���j���m�F������A�c�݂̂Ȃ�1kHz�̃s���A�g�[���i���璮���Ă������ƂŁA�̏d�⌌�����f�C���[�ɒ��ׂČ��N�Ǘ��Ɏ�����Ɠ��l�A�V�X�e���̌��S�����`�F�b�N�ł���Ǝv���܂��B

�m KLMC-1�̃t�����g�p�l�� �n

�� �A���v�ɂ��DF�̈Ⴂ�ƍĐ���

DF�iDumping Factor�F�����W���j�̓A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�ƁA�쓮���郆�j�b�g��X�s�[�J�[�V�X�e���Ƃ̃C���s�[�_���X���̔�𐔒l�ŕ\�������̂ł��B

�� DF��8���̕��ׁi�X�s�[�J�[�j�Ōv�Z���܂��B4���Ȃ甼���A16���Ȃ�{�̒l�ɂȂ�܂�

DF���傫���قǃ��j�b�g�̃{�C�X�R�C���ɐ�����t�N�d�͂������i�z���j����͂����܂�A�U���𐳊m�ɓ��삳���邱�Ƃ��\�ł��B

�������ADF���傫���قlj����ǂ��Ƃ����P���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�X�s�[�J�[���j�b�g��X�s�[�J�[�V�X�e���ɂ͂��ꂼ��ɍœK��DF�l�����݂��܂��B

�������̂悤�ɃX�s�[�J�[���j�b�g�ɂ͕W���I��8���̑��ɁA4���A16���Ȃǂ�����܂��B���̒l�̓{�C�X�R�C���Ɍ𗬐M���𗬂������̒�R�l�ł��B

���ʌ^�Ȃǂ̈ꕔ�̃��j�b�g���������̃C���s�[�_���X�͈��ł͂Ȃ��A���g����U���̓����Ԃő傫���ω����܂��B���̂���DF�l�����܂茵���ɍl���Ă��Ӗ��͂���܂���B

�����ł̓^�C�v�̈قȂ�A���v�ŋ��ʂ��Č�����R�i�K��DF�ŃX�s�[�J�[�Ƃ̊W�����Ă����܂��B

�p���[�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�̓A���v���\������f�q�Ɖ�H�A������NFB�̗L���₻�̒��x�łقڌ��܂�܂��B

��3�ɊǃV���O���Ŗ��A�� �̃A���v�̏ꍇ�A�o�̓C���s�[�_���X�͒ʏ� 2�`4�����x�ƂȂ邽�� 8���̃��j�b�g���쓮�����ꍇ��DF�� 2�`4���x �ƂȂ�܂��B

���^��ǎ��̃v�b�V���v����NFB�L�� �̏ꍇ�A0.5�`1.0�����x�̏o�̓C���s�[�_���X�ƂȂ�ADF��8�`16���x �ł��B

�������̂̑f�q�o�͂ɏ\����NFB���|���� �ꍇ�A�o�̓C���s�[�_���X�� 0.1�`0.01�����x�܂ʼn����邽�߁ADF��80�`800���x �ƍ����Ȃ�܂��B

���ꂼ��̃A���v�ɂ�����DF�̒��S�l��4�A10�A100 ���x�Ƃ���ƁA������DF�l���Đ����ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ����l���Ă݂܂��傤�B

������l�����ő�ȗv�f�ƂȂ�̂͂��ꂼ��̃X�s�[�J�[���j�b�g��V�X�e�����J�����ꂽ�N�オ����܂��B

�p���[�A���v���^��ǎ��������݂��Ȃ�����i�T��1960�N��㔼�܂Łj�ɊJ�����ꂽ�X�s�[�J�[���j�b�g��V�X�e�� �͓��R�Ȃ���^��ǃA���v�Ńh���C�u���Č����J�����s���܂����B���̏ꍇ��DF�l��4�`10�O�� �ƍl�����܂��B

1970�N�ȍ~�͔����̃A���v���嗬 �ƂȂ������߃X�s�[�J�[�̊J����DF��100�ȏ�̃A���v�Ńh���C�u ����邱�Ƃ������Ȃ������Ƃ͓��R�̐���s���ł��B

�܂�A�X�s�[�J�[���J�����ꂽ������1960�N�ȑO��1970�N�ȍ~����DF�l���傫���قȂ鎖�Ԃ��������ƍl�����܂��B

���̌��ʁA�^��ǃA���v�̎���ɊJ�����ꂽ�X�s�[�J�[�͑O�q�̂悤�ɃA���v�ɂ�鐧�������܂���҂ł��܂���B

����Ȓ��Ō��������ɗD�ꂽ����̗ǂ������������邽�߁A�y�ʂ̐U���ƌ��߂̃_���p�[��g�ݍ��킹�ă��j�b�g���g�ŐU���𐧓��ł���d�g�݂��d�v�ƂȂ��Ă��܂����B

1970�N��ȍ~�A�����̃A���v���S���ɂȂ��Ă���ƃ{�C�X�R�C���̋t�N�d�͂��A���v���z�����Ă���ĐU���𐧓����Ă����悤�ɂȂ�܂����B

�A���v�ɂ�鐧�����ʂ����҂ł���ΐ^��ǃA���v�̎���Ƃ͋t�ɁA�d�߂̐U�����t���t���̃G�b�W�Ə_�炩���_���p�[�Ŏx���Ă��ǍD�Ȍ��������������邱�ƂɂȂ�܂��B

���̌��ʂ͐��ŁA�U���̎��ʂ��������邱�ƂŃ��j�b�g�̒�拤�U���g����������A�t���t���̃G�b�W�ő傫�ȃX�g���[�N���\�ƂȂ�A���̍Đ��\�͂�����I�Ɍ��サ�܂����B

�� ������DF�̌��ʂ��������Ă݂܂��傤�B

�茳�Ɍ��a��20�p�ȏ�̃E�[�t�@�[���t�������W�̃��j�b�g���������ŁA�}���`�A���v�V�X�e���̕��Ȃ�ቹ�p�̃��j�b�g����_�C���N�g�Ɉ����o����Ă���^�[�~�i���Ŏ����ł��܂��B

�ŏ��Ƀ��j�b�g�̃{�C�X�R�C���ւ̔z�����I�[�v���ɂ��܂��B

���̏�ԂŃ��j�b�g�̐��ʂ���{�C�X�R�C���t�߂��w�ł����Ɖ����Ă݂܂��B1970�N�ȍ~�ɊJ�����ꂽf0�̒Ⴂ���j�b�g�ł���Ȃ�����ł����A�ア�͂ł��R�[�������O��Ɋy�ɓ������Ƃ��m�F�ł���Ǝv���܂��B

���Ƀ{�C�X�R�C���̒[�q�܂��͐ڑ��^�[�~�i�����V���[�g���ē����悤�ɉ����Ă݂ĉ������B

�[�q���������Ă���ꍇ�Ɣ�ׂĐU���������ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ������ł������Ǝv���܂��B

�� KLMC-1�Œ[�q�̃V���[�g�Ɖ�������[�J���܂��̓����[�g�ŐؑւȂ���������ł��܂�

���̎����Œ[�q���I�[�v������DF���[���̏ꍇ�ɑ������܂��B�t�ɃV���[�g�����DF�͍ő�ƂȂ�܂����A���̏�Ԃł��͂��Ɏc���R����0.01���Ƃ����DF�͌v�Z��800�ƂȂ�A�ŋ߂̔����̃A���v�ɋ߂���Ԃƍl�����܂��B

���ɁA���̎������ʂƎ��ۂ̉����̕ω����l���Ă݂܂��傤�B

1960�N�ȑO�ɊJ�����ꂽ�����x�̍����X�s�[�J�[���j�b�g��V�X�e���i�r���e�[�W���̂ƌ�����悤�Ȑ��i�j��DF�������ŋ߂̔����̃A���v�Ńh���C�u�����ꍇ���l���Ă݂܂��B

���̏ꍇ�A���j�b�g���̂��̂̍��������͂ƃA���v��DF�ɂ�鐧�����ʂ��_�u���Ō������߁A������ߐ����i�I�[�o�[�_���v�j�̏�ԂƂȂ�܂��B

���̌��ʁA���̐L�т�ʊ����R�����Ȃ�A�����悪�������ꂽ�����ƂȂ�\���������ƍl�����܂��B

�����g�A10���N�O�ɂ��̌��ʂ�ڂ̓�����ɂ��܂����B

�R�����̖^�I�[�f�B�I�V���b�v��K�ꂽ���A�X�����^�ǂ����肵���Ƃ���1940�N��̃E�F�X�^���E�G���N�g���b�N��755A���j�b�g��50�g���x�̔��ɓ��ꂽ�X�s�[�J�[�ƑΛ����Ă��܂����B

�X������͓W���i�̍ŐV�^�i�����́j�A���v�������o���Ă��Đڑ����A���y��炵�Ă��܂����B

�����ꏏ�ɕ����Ă��܂������A������ɖ��͓I�ȃT�E���h�͊�������̂̒ቹ���n��ŏ����̂Ȃ��������Ă��Ă��܂����B�r���e�[�W���̂ƌ����Ă�������Ԓ����ɂ́A�Ǝ���������Ă��܂��܂����B

�X������������v���������̂��A�X�̉�����N�㕨�Ǝv����Nj����p���[�A���v�������o���Ă��܂����B������������CD��炵�Ă݂�ƍ��x�͂Ȃ�Ƃ��t���b�Ƃ����L���Ȓቹ���o�Ă���ł͂Ȃ��ł����B

���̒ቹ�̏�ɂ�₭���g�[���ł͂���܂����J���I�ŗ͋������y���S�n�悭��o���܂����B

���炭����Ɨׂɂ����X������̓Ƃ茾���������Ă��܂����B

�u���ꂾ���獡���̃A���v�̓_���ȂB���y���������Ă��Ȃ��B�v�E�E�E

���̓X�����ŐV�̃X�s�[�J�[���r���e�[�W���̂̐^��ǃA���v�Ŗ炵���u�ቹ���c���Œ��܂肪�Ȃ��ȁv �Ȃǂƚ����Ȃ����Ƃ��F����X����ɂ��܂����B

�U���̕s�v�U�������������Ă����DF�ł����A�X�s�[�J�[�̒��Đ��\�͂ɉe������x���͂��̃X�s�[�J�[�̐v�N��ɂ���đ傫���قȂ�̂��Ǝv���܂��B

������ɂ��Ă��ADF��4���x�̊Nj����A���v�Ɛ��S�ȏ�̔����̃A���v�ł̓X�s�[�J�[�Ƃ̊Ԃő����Ƃ�������e�����o�Ă���\���͍����ƌ�����ł��傤�B

�r���e�[�W���̂̃X�s�[�J�[���ŐV�̔����̃A���v�ŋ쓮����A���邢�͌���I�Ȑv�̃X�s�[�J�[��DF��10�ȉ��̐^��ǃA���v�Ŗ炷�ꍇ�A��L�̂悤�ȑ����̖�肪�������Ă��Ȃ����A��x�m�F���Ă݂Ă͂������ł��傤���B

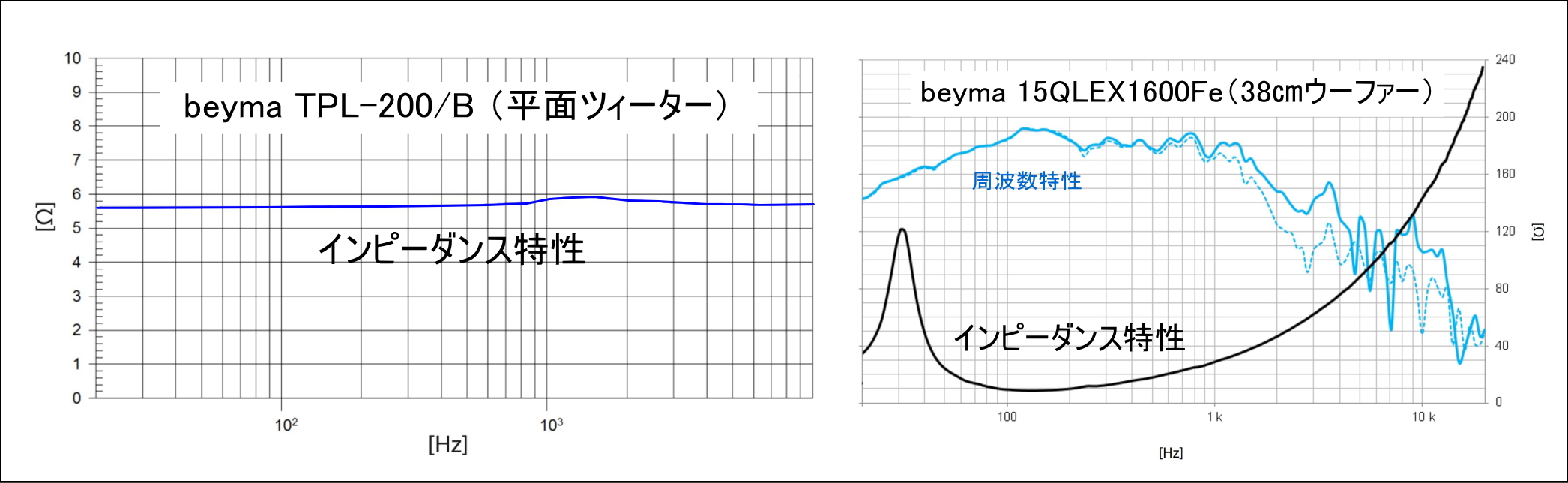

�� DF��8���̕��ׁi�X�s�[�J�[�j�Ōv�Z���܂��B4���Ȃ甼���A16���Ȃ�{�̒l�ɂȂ�܂�

DF���傫���قǃ��j�b�g�̃{�C�X�R�C���ɐ�����t�N�d�͂������i�z���j����͂����܂�A�U���𐳊m�ɓ��삳���邱�Ƃ��\�ł��B

�������ADF���傫���قlj����ǂ��Ƃ����P���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�X�s�[�J�[���j�b�g��X�s�[�J�[�V�X�e���ɂ͂��ꂼ��ɍœK��DF�l�����݂��܂��B

�������̂悤�ɃX�s�[�J�[���j�b�g�ɂ͕W���I��8���̑��ɁA4���A16���Ȃǂ�����܂��B���̒l�̓{�C�X�R�C���Ɍ𗬐M���𗬂������̒�R�l�ł��B

���ʌ^�Ȃǂ̈ꕔ�̃��j�b�g���������̃C���s�[�_���X�͈��ł͂Ȃ��A���g����U���̓����Ԃő傫���ω����܂��B���̂���DF�l�����܂茵���ɍl���Ă��Ӗ��͂���܂���B

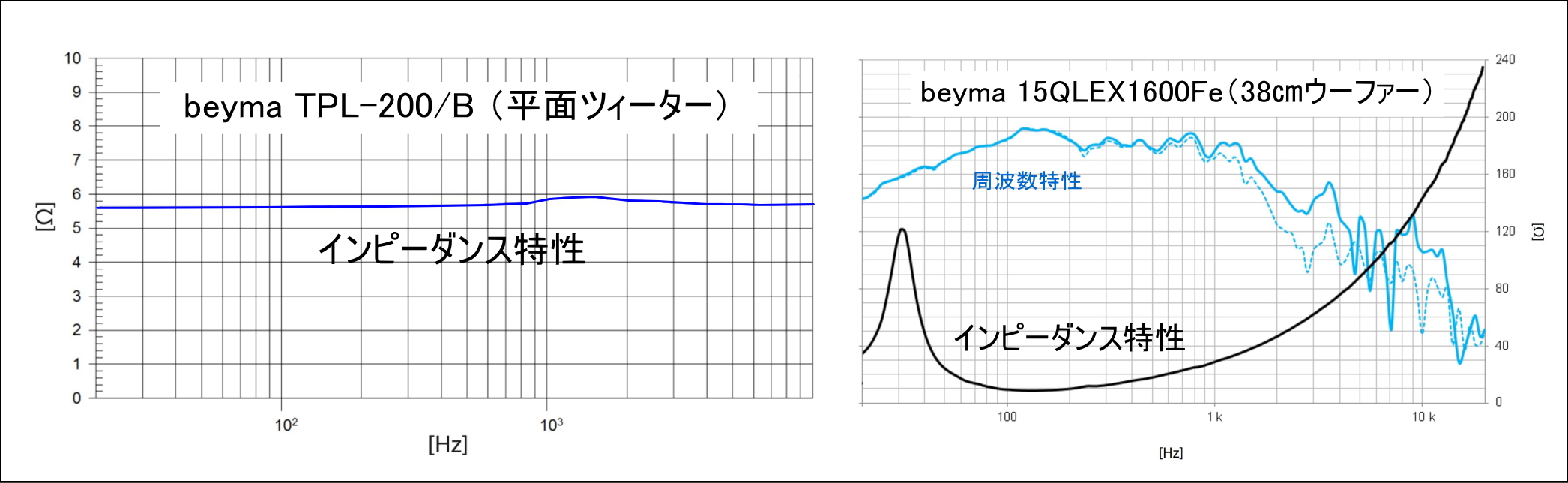

�m �X�s�[�J�[���j�b�g�̑�\�I�ȃC���s�[�_���X���� �n

�����ł̓^�C�v�̈قȂ�A���v�ŋ��ʂ��Č�����R�i�K��DF�ŃX�s�[�J�[�Ƃ̊W�����Ă����܂��B

�p���[�A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�̓A���v���\������f�q�Ɖ�H�A������NFB�̗L���₻�̒��x�łقڌ��܂�܂��B

��

��

��

���ꂼ��̃A���v�ɂ�����DF�̒��S�l��

������l�����ő�ȗv�f�ƂȂ�̂͂��ꂼ��̃X�s�[�J�[���j�b�g��V�X�e�����J�����ꂽ�N�オ����܂��B

�p���[�A���v��

�܂�A�X�s�[�J�[���J�����ꂽ������1960�N�ȑO��1970�N�ȍ~����DF�l���傫���قȂ鎖�Ԃ��������ƍl�����܂��B

���̌��ʁA�^��ǃA���v�̎���ɊJ�����ꂽ�X�s�[�J�[�͑O�q�̂悤�ɃA���v�ɂ�鐧�������܂���҂ł��܂���B

����Ȓ��Ō��������ɗD�ꂽ����̗ǂ������������邽�߁A�y�ʂ̐U���ƌ��߂̃_���p�[��g�ݍ��킹�ă��j�b�g���g�ŐU���𐧓��ł���d�g�݂��d�v�ƂȂ��Ă��܂����B

1970�N��ȍ~�A�����̃A���v���S���ɂȂ��Ă���ƃ{�C�X�R�C���̋t�N�d�͂��A���v���z�����Ă���ĐU���𐧓����Ă����悤�ɂȂ�܂����B

�A���v�ɂ�鐧�����ʂ����҂ł���ΐ^��ǃA���v�̎���Ƃ͋t�ɁA�d�߂̐U�����t���t���̃G�b�W�Ə_�炩���_���p�[�Ŏx���Ă��ǍD�Ȍ��������������邱�ƂɂȂ�܂��B

���̌��ʂ͐��ŁA�U���̎��ʂ��������邱�ƂŃ��j�b�g�̒�拤�U���g����������A�t���t���̃G�b�W�ő傫�ȃX�g���[�N���\�ƂȂ�A���̍Đ��\�͂�����I�Ɍ��サ�܂����B

�� ������DF�̌��ʂ��������Ă݂܂��傤�B

�茳�Ɍ��a��20�p�ȏ�̃E�[�t�@�[���t�������W�̃��j�b�g���������ŁA�}���`�A���v�V�X�e���̕��Ȃ�ቹ�p�̃��j�b�g����_�C���N�g�Ɉ����o����Ă���^�[�~�i���Ŏ����ł��܂��B

�ŏ��Ƀ��j�b�g�̃{�C�X�R�C���ւ̔z�����I�[�v���ɂ��܂��B

���̏�ԂŃ��j�b�g�̐��ʂ���{�C�X�R�C���t�߂��w�ł����Ɖ����Ă݂܂��B1970�N�ȍ~�ɊJ�����ꂽf0�̒Ⴂ���j�b�g�ł���Ȃ�����ł����A�ア�͂ł��R�[�������O��Ɋy�ɓ������Ƃ��m�F�ł���Ǝv���܂��B

���Ƀ{�C�X�R�C���̒[�q�܂��͐ڑ��^�[�~�i�����V���[�g���ē����悤�ɉ����Ă݂ĉ������B

�[�q���������Ă���ꍇ�Ɣ�ׂĐU���������ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ������ł������Ǝv���܂��B

�� KLMC-1�Œ[�q�̃V���[�g�Ɖ�������[�J���܂��̓����[�g�ŐؑւȂ���������ł��܂�

���̎����Œ[�q���I�[�v������DF���[���̏ꍇ�ɑ������܂��B�t�ɃV���[�g�����DF�͍ő�ƂȂ�܂����A���̏�Ԃł��͂��Ɏc���R����0.01���Ƃ����DF�͌v�Z��800�ƂȂ�A�ŋ߂̔����̃A���v�ɋ߂���Ԃƍl�����܂��B

���ɁA���̎������ʂƎ��ۂ̉����̕ω����l���Ă݂܂��傤�B

1960�N�ȑO�ɊJ�����ꂽ�����x�̍����X�s�[�J�[���j�b�g��V�X�e���i�r���e�[�W���̂ƌ�����悤�Ȑ��i�j��DF�������ŋ߂̔����̃A���v�Ńh���C�u�����ꍇ���l���Ă݂܂��B

���̏ꍇ�A���j�b�g���̂��̂̍��������͂ƃA���v��DF�ɂ�鐧�����ʂ��_�u���Ō������߁A������ߐ����i�I�[�o�[�_���v�j�̏�ԂƂȂ�܂��B

���̌��ʁA���̐L�т�ʊ����R�����Ȃ�A�����悪�������ꂽ�����ƂȂ�\���������ƍl�����܂��B

�����g�A10���N�O�ɂ��̌��ʂ�ڂ̓�����ɂ��܂����B

�R�����̖^�I�[�f�B�I�V���b�v��K�ꂽ���A�X�����^�ǂ����肵���Ƃ���1940�N��̃E�F�X�^���E�G���N�g���b�N��755A���j�b�g��50�g���x�̔��ɓ��ꂽ�X�s�[�J�[�ƑΛ����Ă��܂����B

�X������͓W���i�̍ŐV�^�i�����́j�A���v�������o���Ă��Đڑ����A���y��炵�Ă��܂����B

�����ꏏ�ɕ����Ă��܂������A������ɖ��͓I�ȃT�E���h�͊�������̂̒ቹ���n��ŏ����̂Ȃ��������Ă��Ă��܂����B�r���e�[�W���̂ƌ����Ă�������Ԓ����ɂ́A�Ǝ���������Ă��܂��܂����B

�X������������v���������̂��A�X�̉�����N�㕨�Ǝv����Nj����p���[�A���v�������o���Ă��܂����B������������CD��炵�Ă݂�ƍ��x�͂Ȃ�Ƃ��t���b�Ƃ����L���Ȓቹ���o�Ă���ł͂Ȃ��ł����B

���̒ቹ�̏�ɂ�₭���g�[���ł͂���܂����J���I�ŗ͋������y���S�n�悭��o���܂����B

���炭����Ɨׂɂ����X������̓Ƃ茾���������Ă��܂����B

���̓X�����ŐV�̃X�s�[�J�[���r���e�[�W���̂̐^��ǃA���v�Ŗ炵��

�U���̕s�v�U�������������Ă����DF�ł����A�X�s�[�J�[�̒��Đ��\�͂ɉe������x���͂��̃X�s�[�J�[�̐v�N��ɂ���đ傫���قȂ�̂��Ǝv���܂��B

������ɂ��Ă��ADF��4���x�̊Nj����A���v�Ɛ��S�ȏ�̔����̃A���v�ł̓X�s�[�J�[�Ƃ̊Ԃő����Ƃ�������e�����o�Ă���\���͍����ƌ�����ł��傤�B

�m �ŋ߂̔����̃A���v��DF��4���x�܂ʼn����ăh���C�u����������ł��܂� �n

�� �X�s�[�J�[�ƃP�[�u���̔�r����

�X�s�[�J�[��P�[�u���̔�r����������ɂ͐ڑ���������K�v������܂��B

�t�Ɍ����Ό�������Δ�r�͂ł��܂����A�P�[�u���̌�����ڑ��̕ύX�͈ӊO�ɖʓ|�ŁA����Ȃ�̍�Ǝ��Ԃ��K�v�ł��B

�܂��A���̓s�x�P�[�u����ڑ���ύX���Ă���Ƃ��̊ԂɈȑO�̉��̋L�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��\������ł��B

�ɒ[�Ɍ������̕��@�ł͉������Ă��u���m�Ȕ�r�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��\��������Ƃ������܂��B

�����Ƃ��A�O�芐���čw�������X�s�[�J�[�V�X�e����A������b�̖ڂ𓐂݁A�R�����э~���v���ōw�����������ȃP�[�u�����]���̂��̂���ɗǂ��͂��Ȃ̂Ŕ�r����K�v���Ȃ� �E�E�E�̂�������܂���B

�Ƃ���ŁA�G���ʐ^�Ȃǂ͎��̗��ꂪ�~�܂��Ă����݂��A��̍�i����ׂČ���ׂ邱�Ƃ��\�ł��B

����ɑ��ĉ��͎��Ԃ̗���̒��ł������݂ł����A����ɁA��̉����ɕ����Ȃ��琳�m�ɔF�����Ĕ�r�ł���̂����߉ޗl �����ł��B

�Ⴆ��̉����ł��A���ꂪ��~�����u�Ԃɗ���Ă��������A�����ċL�������ł��A�]���ɞB���ȋL�����c�邾���ł��B

�����������̐�����A��r���邽�߂ɂ͂��ł��D���Ȏ��Ƀ����^�b�`�Ő�ւ��邱�Ƃ��\�ȃV�X�e�������z�I�ł��茻���I�ł��B

���̃V�X�e���Ȃ��r����A/B���u���ɐ�ւ��邱�Ƃ��\�ł����A���̕��@�̖��_�͐�ւ���^�C�~���O�ɂ���ďo�Ă��鉹�����̓s�x�قȂ邱�Ƃł��B���̂��Ƃ��]���ɑ傫�ȉe����^����\���������̂ł��B

���̂��ߒʏ�͈��̎��Ԃ����߂ĉ��y�̓����t���[�Y�Ő�ւ�����@�����m�ɔ�r�ł���Ƃ���Ă��܂��B�������A������u���Ԃ̋L���v�̖�肪�������Ƃ���ł��B

�������̕��@�ōs���ꍇ�͒��ڂ���|�C���g�����߂ČJ��Ԃ������A�Ⴂ������Εʂ̃|�C���g�ł܂�����܂Ŕ�r���܂��B

�u���ؑւ̓\���y���\���{�[�J���Ȃǂł���ΐؑւ̃^�C�~���O�ɂ�鉹�̈Ⴂ�����Ȃ��̂ł�����x�̔�r�͉\���Ǝv���܂��B

�� ���ɁA��r��������ۂ̉��̑傫���ɂ��čl���܂��B

���������œ��������Ȃ̂ɉ��ʂ��قȂ邾���ň�ۂ��傫���ς�邱�Ƃ͂悭�o�����܂��B�i�傫�������T�ˍ��]���ƂȂ�j

�l�͂QdB�i�f�V�x���j�ȏ�̕ω�������Ή��ʂ̈Ⴂ��������ƌ����܂��B

���̂��߁A��r����ꍇ�͗��҂̉��ʍ����QdB�ȉ��ɂ��邱�Ƃ���ȏ����ƂȂ�܂��B

�����ł̓X�s�[�J�[�ƃX�s�[�J�[�P�[�u���̔�r��z�肵�Ă��܂����A�P�[�u���͊�{�I�ɉ��ʂ̈Ⴂ�͏o�܂���

����ɑ��ĈقȂ�X�s�[�J�[�̉��ʂ����S�Ɉ�v�����邱�Ƃ͎�����s�\�Ȃ̂ł��B

�P�[�u���͐M�����t���b�g�ɓ`���ł��܂����A�X�s�[�J�[�͎��ɓ͂��܂ł̓`�����g���������ɂ߂ĕ��G�ŁA���ꂼ��̐��i�ɌŗL�Ȏ��g��������w�������������A�����╔���Ƃ̊W�ɂ����E����邽�߁A���ʂ���v�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B

�����I�ɂ̓{�[�J����s�A�m�Ȃǂ̃\�����t�𒆐S�ɕ�����ׂ��s���A���ʂ����킹�邱�Ƃ����E�߂��܂��B

���̎��A��قǂ̏u���ؑւŕ�����ׂ�Ɣ����ȃ��x���̍���������₷���̂Ŗ{�i�����̑O�Ƀ��x���̍����m�F���Ă����܂��傤�B

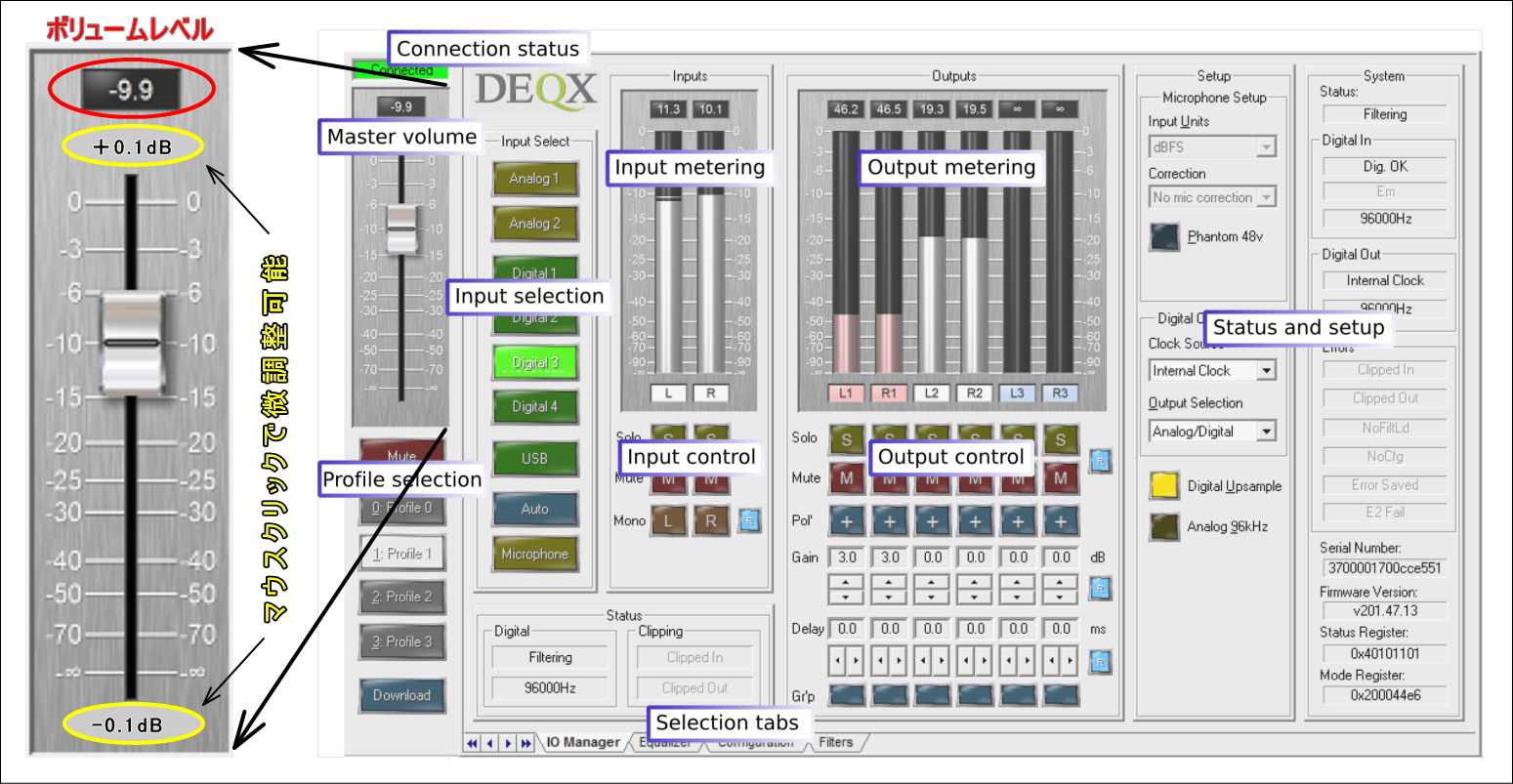

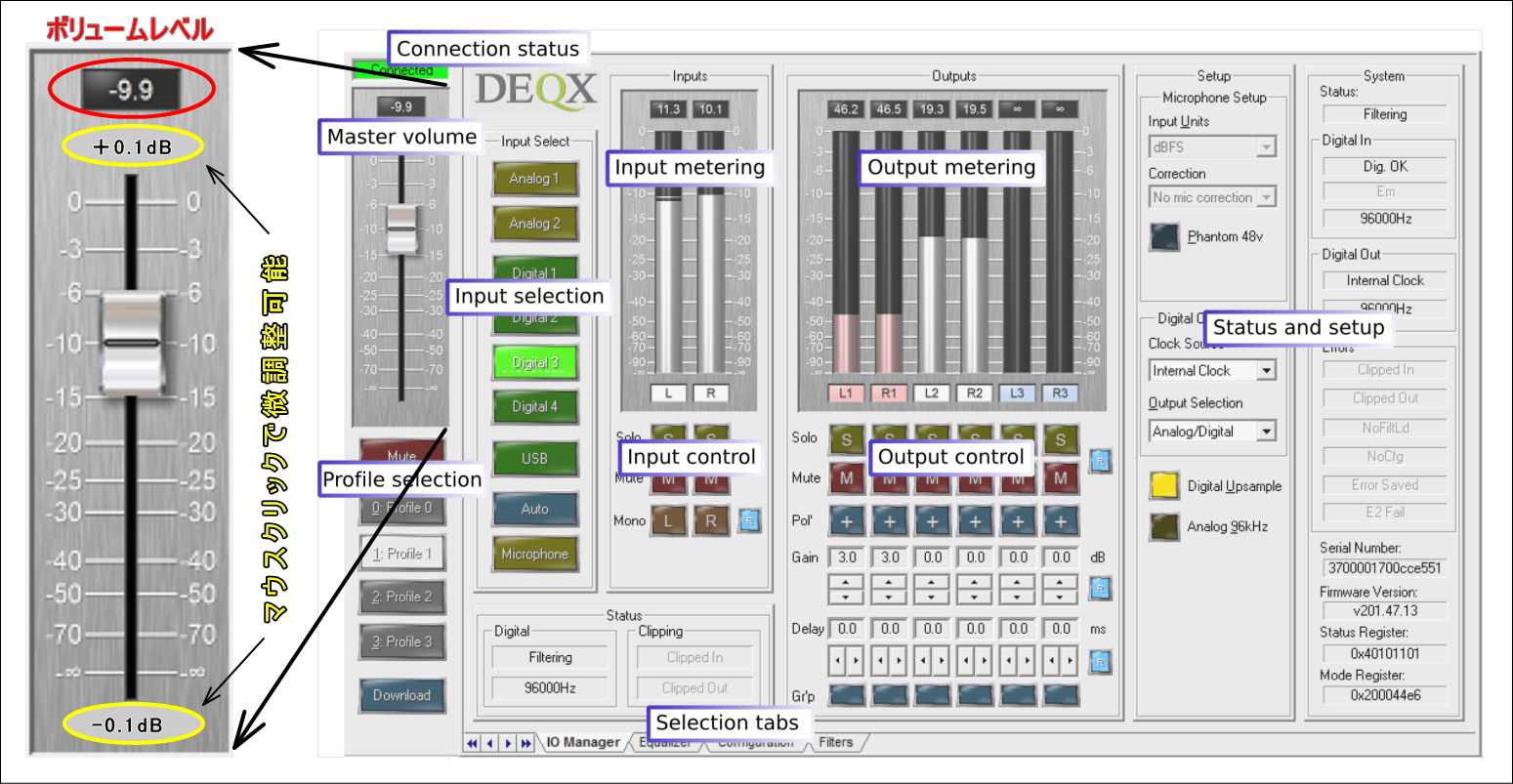

���̎��ADEQX�������p���ł���p�\�R���ɐڑ����邱�Ƃʼn�ʂ��琸���ȃ{�����[�����x���̏�����܂��̂œ��ꉹ�ʂƂȂ������̃��x�����������߁A�{�i�I�Ȏ������ɂ��̃��x�������Z�b�g����ƕ֗��ł��B

�܂��A�}���`�A���v�Ή��̃N���Y���{��ATT�iKL-AT-6D�j���V�X�e���ɓ����Ă����1dB�P�ʂł̃��x�����m�F�o���A�ؑ֎��̃��x�������������^�A�N�V�����Ŏ��{�o���܂��B

���āA�l�̌܊��͑��Βl�ɂ͂��Ȃ�q��������Βl�̋L���͋ɂ߂ĞB�����ƌ����܂��B���ɒ��o���߂��ŕ����W�F�b�g�@�̑����i140dB�j �����[��̍x�O�ł���ƒ�������l�̚������i0dB�j �܂ŁA����1,000���{�̉����̈Ⴂ �ɑΉ�����K�v������܂��B���̂��߂��̎��X�̊��ɑ��������x�Ɏ����I�ɒ�������܂��B

���̂��߁A��ʓI�ȓ��퐶���ɂ����Ă��A���ƒ��Ɛ[��A����ƍ����A�����Ǝ��O�A�d�Ԃ̒��ȂǂŎ��̊��x�͑傫���قȂ�܂��B�܂����ׂǂ���Β��̊��x��������ȂǁA���o�̏�Ԃ͎��X���X�ƕω����Ă���̂����Ԃł��B

����ɍĐ����̉��ʂɂ���Ă����̓������傫���ω��i���E�h�l�X�����j���邱�Ƃ��������Ă��܂��B

�����̂��Ƃ���I�[�f�B�I�@��̉�����r�ł͒��o�̓������\���Ɉӎ����Ȃ���A���Ȃ��Ƃ��������琔�T�ԁA�ł������ȏ�̎��Ԃ������ĉ��x����r���Ă݂邱�Ƃ��������E�߂��܂��B

�I�[�f�B�I�̐��E�ł̓t�@�[�X�g�C���v���b�V���������Ō���I�ȕ]�����Ȃ���Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ɗ����܂��B�l�̈ӌ������ɗ��炸�A���g�̎��Ŕ[���̂䂭�܂ŕ]��������ō����Ȃɂ��Ղ����A�����Č����I��������邱�Ƃ��������E�߂��܂��B

�t�Ɍ����Ό�������Δ�r�͂ł��܂����A�P�[�u���̌�����ڑ��̕ύX�͈ӊO�ɖʓ|�ŁA����Ȃ�̍�Ǝ��Ԃ��K�v�ł��B

�܂��A���̓s�x�P�[�u����ڑ���ύX���Ă���Ƃ��̊ԂɈȑO�̉��̋L�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��\������ł��B

�ɒ[�Ɍ������̕��@�ł͉������Ă��u���m�Ȕ�r�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��\��������Ƃ������܂��B

�����Ƃ��A�O�芐���čw�������X�s�[�J�[�V�X�e����A������b�̖ڂ𓐂݁A�R�����э~���v���ōw�����������ȃP�[�u����

�Ƃ���ŁA�G���ʐ^�Ȃǂ͎��̗��ꂪ�~�܂��Ă����݂��A��̍�i����ׂČ���ׂ邱�Ƃ��\�ł��B

����ɑ��ĉ��͎��Ԃ̗���̒��ł������݂ł����A����ɁA��̉����ɕ����Ȃ��琳�m�ɔF�����Ĕ�r�ł���̂�

�Ⴆ��̉����ł��A���ꂪ��~�����u�Ԃɗ���Ă��������A�����ċL�������ł��A�]���ɞB���ȋL�����c�邾���ł��B

�����������̐�����A��r���邽�߂ɂ͂��ł��D���Ȏ��Ƀ����^�b�`�Ő�ւ��邱�Ƃ��\�ȃV�X�e�������z�I�ł��茻���I�ł��B

���̃V�X�e���Ȃ��r����A/B���u���ɐ�ւ��邱�Ƃ��\�ł����A���̕��@�̖��_�͐�ւ���^�C�~���O�ɂ���ďo�Ă��鉹�����̓s�x�قȂ邱�Ƃł��B���̂��Ƃ��]���ɑ傫�ȉe����^����\���������̂ł��B

���̂��ߒʏ�͈��̎��Ԃ����߂ĉ��y�̓����t���[�Y�Ő�ւ�����@�����m�ɔ�r�ł���Ƃ���Ă��܂��B�������A������u���Ԃ̋L���v�̖�肪�������Ƃ���ł��B

�������̕��@�ōs���ꍇ�͒��ڂ���|�C���g�����߂ČJ��Ԃ������A�Ⴂ������Εʂ̃|�C���g�ł܂�����܂Ŕ�r���܂��B

�u���ؑւ̓\���y���\���{�[�J���Ȃǂł���ΐؑւ̃^�C�~���O�ɂ�鉹�̈Ⴂ�����Ȃ��̂ł�����x�̔�r�͉\���Ǝv���܂��B

�� ���ɁA��r��������ۂ̉��̑傫���ɂ��čl���܂��B

���������œ��������Ȃ̂ɉ��ʂ��قȂ邾���ň�ۂ��傫���ς�邱�Ƃ͂悭�o�����܂��B�i�傫�������T�ˍ��]���ƂȂ�j

�l�͂QdB�i�f�V�x���j�ȏ�̕ω�������Ή��ʂ̈Ⴂ��������ƌ����܂��B

���̂��߁A��r����ꍇ�͗��҂̉��ʍ����QdB�ȉ��ɂ��邱�Ƃ���ȏ����ƂȂ�܂��B

�����ł̓X�s�[�J�[�ƃX�s�[�J�[�P�[�u���̔�r��z�肵�Ă��܂����A�P�[�u���͊�{�I�ɉ��ʂ̈Ⴂ�͏o�܂���

����ɑ��ĈقȂ�X�s�[�J�[�̉��ʂ����S�Ɉ�v�����邱�Ƃ͎�����s�\�Ȃ̂ł��B

�P�[�u���͐M�����t���b�g�ɓ`���ł��܂����A�X�s�[�J�[�͎��ɓ͂��܂ł̓`�����g���������ɂ߂ĕ��G�ŁA���ꂼ��̐��i�ɌŗL�Ȏ��g��������w�������������A�����╔���Ƃ̊W�ɂ����E����邽�߁A���ʂ���v�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B

�����I�ɂ̓{�[�J����s�A�m�Ȃǂ̃\�����t�𒆐S�ɕ�����ׂ��s���A���ʂ����킹�邱�Ƃ����E�߂��܂��B

���̎��A��قǂ̏u���ؑւŕ�����ׂ�Ɣ����ȃ��x���̍���������₷���̂Ŗ{�i�����̑O�Ƀ��x���̍����m�F���Ă����܂��傤�B

���̎��ADEQX�������p���ł���p�\�R���ɐڑ����邱�Ƃʼn�ʂ��琸���ȃ{�����[�����x���̏�����܂��̂œ��ꉹ�ʂƂȂ������̃��x�����������߁A�{�i�I�Ȏ������ɂ��̃��x�������Z�b�g����ƕ֗��ł��B

�m DEQX��PC��ڑ�����ΐ����ȃ{�����[��������܂� �n

�܂��A�}���`�A���v�Ή��̃N���Y���{��ATT�iKL-AT-6D�j���V�X�e���ɓ����Ă����1dB�P�ʂł̃��x�����m�F�o���A�ؑ֎��̃��x�������������^�A�N�V�����Ŏ��{�o���܂��B

�m �N���Y���{��ATT�FKL-AT-6D �n

���āA�l�̌܊��͑��Βl�ɂ͂��Ȃ�q��������Βl�̋L���͋ɂ߂ĞB�����ƌ����܂��B���ɒ��o��

���̂��߁A��ʓI�ȓ��퐶���ɂ����Ă��A���ƒ��Ɛ[��A����ƍ����A�����Ǝ��O�A�d�Ԃ̒��ȂǂŎ��̊��x�͑傫���قȂ�܂��B�܂����ׂǂ���Β��̊��x��������ȂǁA���o�̏�Ԃ͎��X���X�ƕω����Ă���̂����Ԃł��B

����ɍĐ����̉��ʂɂ���Ă����̓������傫���ω��i���E�h�l�X�����j���邱�Ƃ��������Ă��܂��B

�����̂��Ƃ���I�[�f�B�I�@��̉�����r�ł͒��o�̓������\���Ɉӎ����Ȃ���A���Ȃ��Ƃ��������琔�T�ԁA�ł������ȏ�̎��Ԃ������ĉ��x����r���Ă݂邱�Ƃ��������E�߂��܂��B

�I�[�f�B�I�̐��E�ł̓t�@�[�X�g�C���v���b�V���������Ō���I�ȕ]�����Ȃ���Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ɗ����܂��B

�m KLMC-1�̓��� �n

�� �X�[�p�[�c�B�[�^�[�Ȃǂ̗L�������m�F

�ꎞ���A20kHz�ȏ���Đ�����Ƃ����X�[�p�[�c�B�[�^�[�����s��܂����B

���ł͕������Ȃ������Ŋ�����B�]���h�����ăA���t�@�[�g��U������Ă���悤���B���̑N�x�����サ���������N���A�ɂ���B�{���������������邱�ƂŐS�n�ǂ��Ȃ�B�����݂�������B�ׂ����������V���[�v�ɂȂ�B

�E�E�E���X�A��������悤�ł����A�M���͂ǂ̊��o���o���܂����H

�X�[�p�[�c�B�[�^�[��炷���߂ɃN���X�I�[�o�[�����߂Đ�p�A���v�Ńh���C�u���Ă�����͏��Ȃ���������܂���B

�����̃c�B�[�^�[�ɒlj�����`�ŗ��p����Ă�����������̂ł͂Ǝv���܂��B

�ڑ����@�͂ǂ���ł��ǂ��̂ł������̃X�[�p�[�c�B�[�^�[��ON/OFF���Ă��̑��ݗ��R�i���l�j���m�F����Ƃ����`�������W�͂������ł��傤���B

���̏ꍇ�A�X�s�[�J�[�V�X�e���̔�r�����Ƃ͈قȂ�A�X�[�p�[�c�B�[�^�[�̑��݈Ӌ`���m�F�o����Ηǂ����ƂɂȂ�܂��B

���j�b�g����̍Đ������J�b�g���邾���Ȃ�ڑ����O���Ηǂ��̂ł����A�M���̊��o���ō��x�Ɍ������܂��K�v������Ǝv���܂��B

���Ɛg�̂��Œ肵�Ď茳�̃����R���Ń��j�b�g��ON/OFF���ł���{�@�̗��p���������E�߂���Ɠ����ɁA�������Ƃ����������̌����s�����ƂŐV���Ȕ��������邩������܂���B

���ł͕������Ȃ������Ŋ�����B�]���h�����ăA���t�@�[�g��U������Ă���悤���B���̑N�x�����サ���������N���A�ɂ���B�{���������������邱�ƂŐS�n�ǂ��Ȃ�B�����݂�������B�ׂ����������V���[�v�ɂȂ�B

�E�E�E���X�A��������悤�ł����A�M���͂ǂ̊��o���o���܂����H

�X�[�p�[�c�B�[�^�[��炷���߂ɃN���X�I�[�o�[�����߂Đ�p�A���v�Ńh���C�u���Ă�����͏��Ȃ���������܂���B

�����̃c�B�[�^�[�ɒlj�����`�ŗ��p����Ă�����������̂ł͂Ǝv���܂��B

�ڑ����@�͂ǂ���ł��ǂ��̂ł������̃X�[�p�[�c�B�[�^�[��ON/OFF���Ă��̑��ݗ��R�i���l�j���m�F����Ƃ����`�������W�͂������ł��傤���B

���̏ꍇ�A�X�s�[�J�[�V�X�e���̔�r�����Ƃ͈قȂ�A�X�[�p�[�c�B�[�^�[�̑��݈Ӌ`���m�F�o����Ηǂ����ƂɂȂ�܂��B

���j�b�g����̍Đ������J�b�g���邾���Ȃ�ڑ����O���Ηǂ��̂ł����A�M���̊��o���ō��x�Ɍ������܂��K�v������Ǝv���܂��B

�m KLMC-1�̃����[�gBOX��A/B�ؑւ�^��DF�̐ؑւ��ł��܂� �n