| No. | ユーザー | DEQXの導入機種とシステムの特長 | 掲載時期 |

|---|

| 113 | 愛知県 KI氏 | HDP-5 / 独製・波動ユニットを鳴らしきるBOXの設計と製作 | 2020年3月 |

[ 上層階への防音対策は困難なことを考慮し、最上階を借りたKI氏 ]

[ SPシステムはもちろん、精密な音響拡散板まで手作り・・・究極のDIY ]

[ KI氏の再生システム図 ]

2013年~2015年の欧州赴任時、日本で使用していたオーディオセットを持ち込みました。

日本の家は壁や天井に石膏ボードが多用されていましたが、欧州の部屋はレンガ造りで剛性が非常に高く、全ての周波数帯域で音が反射され、芳醇な響きがするライブ感豊かなサウンドに変化して音楽が楽しく聴こえる様になりました。

また、電源電圧が230Vのため100Vへのダウントランスを使用しましたが結果的にはこれが電源ノイズの低下につながり、聴感上のS/Nが向上。音的にも好結果が得られたと考えています。

[ 欧州滞在中のリスニングルーム風景 ]

しばらくすると部屋の音響的な特性(主に周波数特性)がリスニングポイントでの聴こえ方に大きく関与していることが体感出来るようになりました。

また、低域が絶対的に不足している事も痛感し、帰国後には低域から超低域にかけてのエネルギー感をプラスした3Way構成にする事を考え始めました。

方法としては既存のスピーカーシステムにウーファーを加えて3Way化することも可能です。

しかしこの場合、低域に於けるL/Cネットワークの自作がかなりのハードルになる事が予想されました。

そんな折、職場の先輩がマルチアンプ方式に移行したことで大幅な音質の向上を達成された事を知り、私もマルチアンプ化を目指す事にしました。

この先輩はキーデバイスとなるチャンネルデバイダーにアナログ式の製品を利用していました。

同じ事をやりたくない(笑)という思いと、時代的にはデジタル式のチャンネルデバイダーで行けるのではとの考えから早速検討を始めました。

こうした中でDEQXという製品の存在を知り、赴任が終わる直前の2015年の秋、一時帰国の際に軽井沢のクリズラボを訪問しました。

この試聴結果から、帰国したらDEQXを導入すると決意しました。

---------------------

2016年3月に帰国して早速DEQXを導入。さらに低域増強用のウーファーユニット(SCANSPEAK 32W/4878T00)を入手しました。

DEQXは完成品のスピーカーシステムだけではなく、好きなユニットを組み合わせてDIYで自在にスピーカー造りを楽しめる事から、製作欲求が俄然高まりました。

[ 帰国直後にDEQXを導入。DIYの第一弾は低域を増強したオーディオシステム ]

[ 自作2WayにSubウーファーをプラス ] [ SCANSPEAK 32W/4878T00 ]

使用していた2Wayスピーカー(AAD-2001)のツイーターが不調となったため、DIYの第二弾に挑戦。

思い切ってBOX製作にも挑戦することにしました。

使用ユニットは低域がSCANSPEAKの12MU/4731T00(Mid-Range)、高域は同じSCANSPEAKのD3004/664000(Tweeter )です。

超低域はサブウーファーに受け持たせるので2Wayの低域はあえてミッドレンジ用のユニットを選択して分解能の高い音を目指しました。

[ 完成した第二弾の2Wayスピーカ-(外側):サブウーファーは同一 ]

[ 新たに製作した2Wayスピーカ-:箱の造りも塗装もプロ級 ]

[ 新たに製作した2Wayスピーカ-:箱の造りも塗装もプロ級 ]2017年の秋、東京インターナショナルオーディオショーで何気なく訪れたアブサートロンのブース。

そこで妙に実在感のある音を奏でているスピーカーに遭遇しました。

その音はドイツのマンガー社製「p1」と判りました。

< MANGER社ユニットとの出会い > < 惚れ込んだユニットを購入 >

「p1」はトールボーイスタイルのフロア型2Wayで、メインとなるフルレンジユニットに20㎝のウーファーを組み合わせたものです。

フルレンジユニットは再生周波数帯域が80Hz~30kHzと発表されています。しかし、自社オリジナルのp1スピーカーシステムではクロスオーバーがかなり高めの360Hzとなっているのは一つの注目点かもしれません。

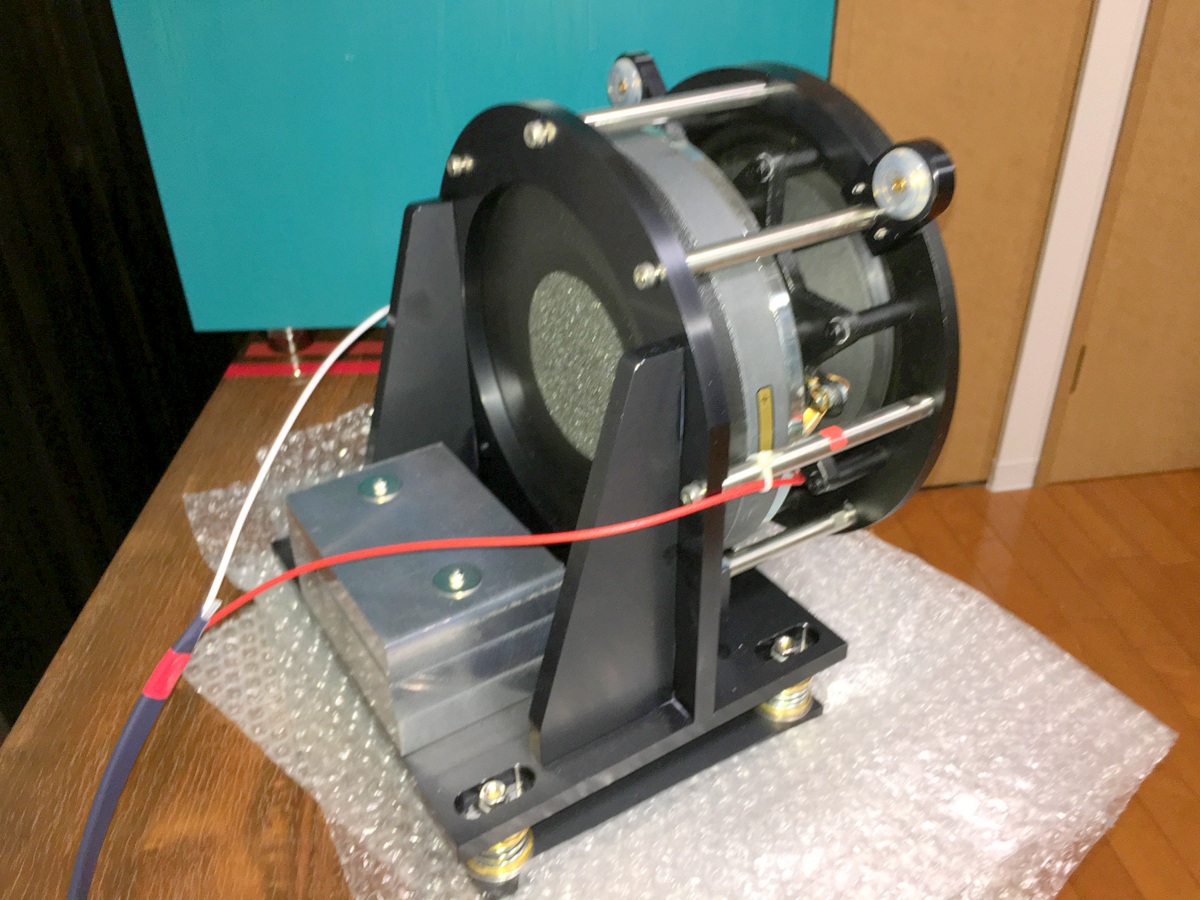

そして、このフルレンジユニット(MST:Manger Sound Transducer)が入手可能と判り、これをメインに2Wayシステムを製作しました。

今回は今までの発想や、やりたいことを全て注ぎ込んだこともあり、BOXの設計から製作、そして完成までには二年近くが掛かってしまいました。

今回製作するシステムのコンセプトは「タイムアライメントに優れたスピーカー」としました。

参考にしたのは、(株)タイムドメインや、(株)デンソーテンの製品で、ユニットを仮想的な大地(Ground)で支えてキャビネットからはフローティングする構造です。

また既存のサブウーファーもキャビネットの振動を抑制するため、クリズラボのKZマウント方式を参考に真鍮棒で補強しました。

これは効果絶大で、低域の量感を確保しながら切れの良い低音に変わりました。

[ ユニットのフレームを真鍮棒で支えるKZ方式を追加 ]

[ Mangerユニット用の土台フレーム ] [ Midレンジユニット用の土台フレーム ]

[ Mangerユニットの2Wayシステム ] [ 完成したスピーカーシステム ]

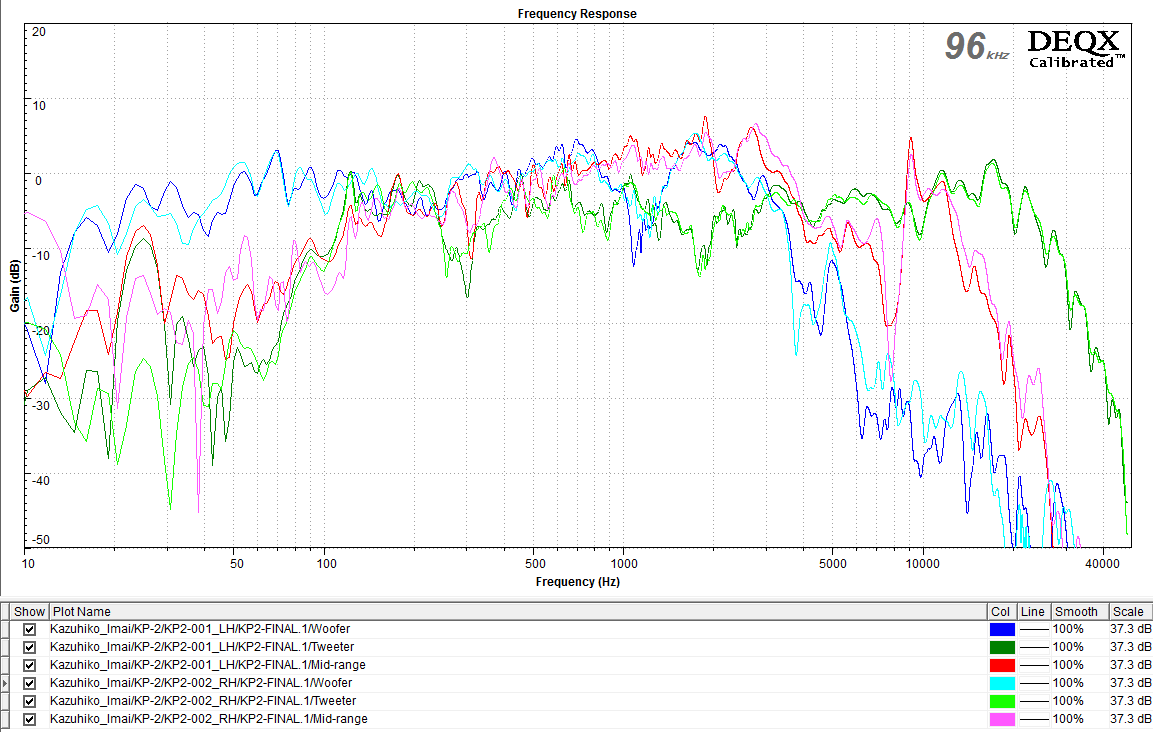

ユニットの周波数特性を測りました。

[ スピーカーユニットの測定結果 ]

Woofer(青)の再生レンジは15Hz~1kHz程度、Midレンジ(赤)は100Hz~4kHz、Full-Rangeユニット(緑)は150Hz~30kHzの再生帯域があります。

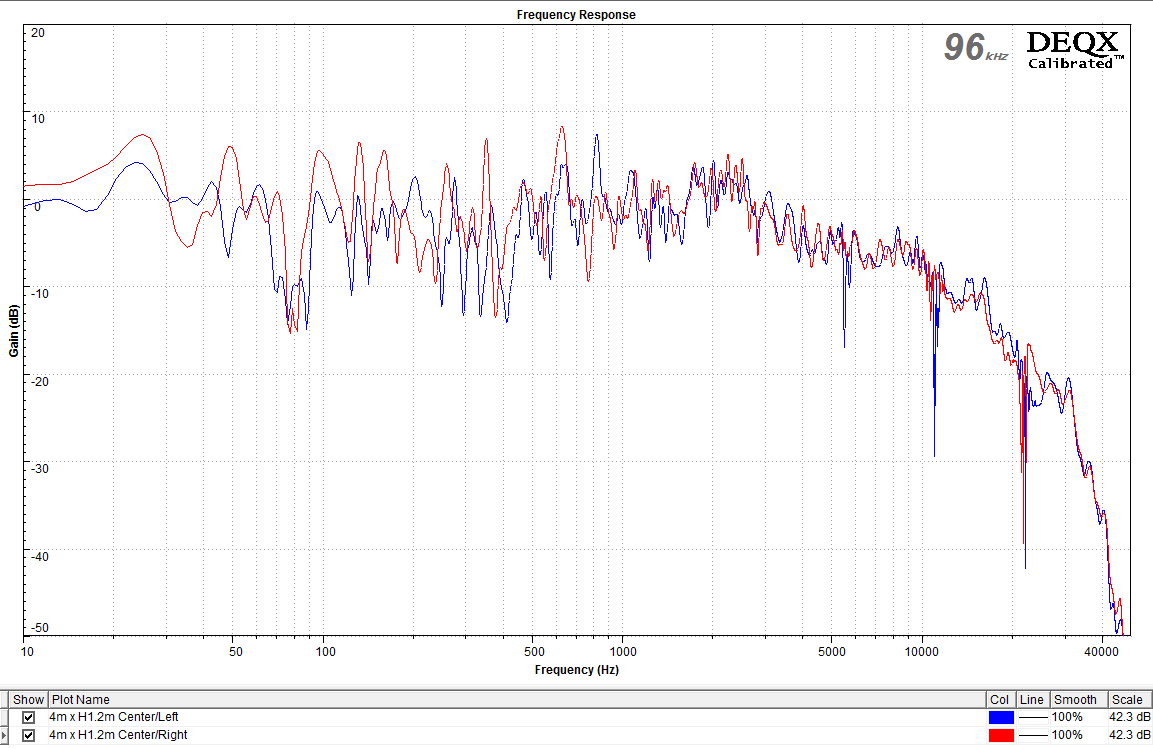

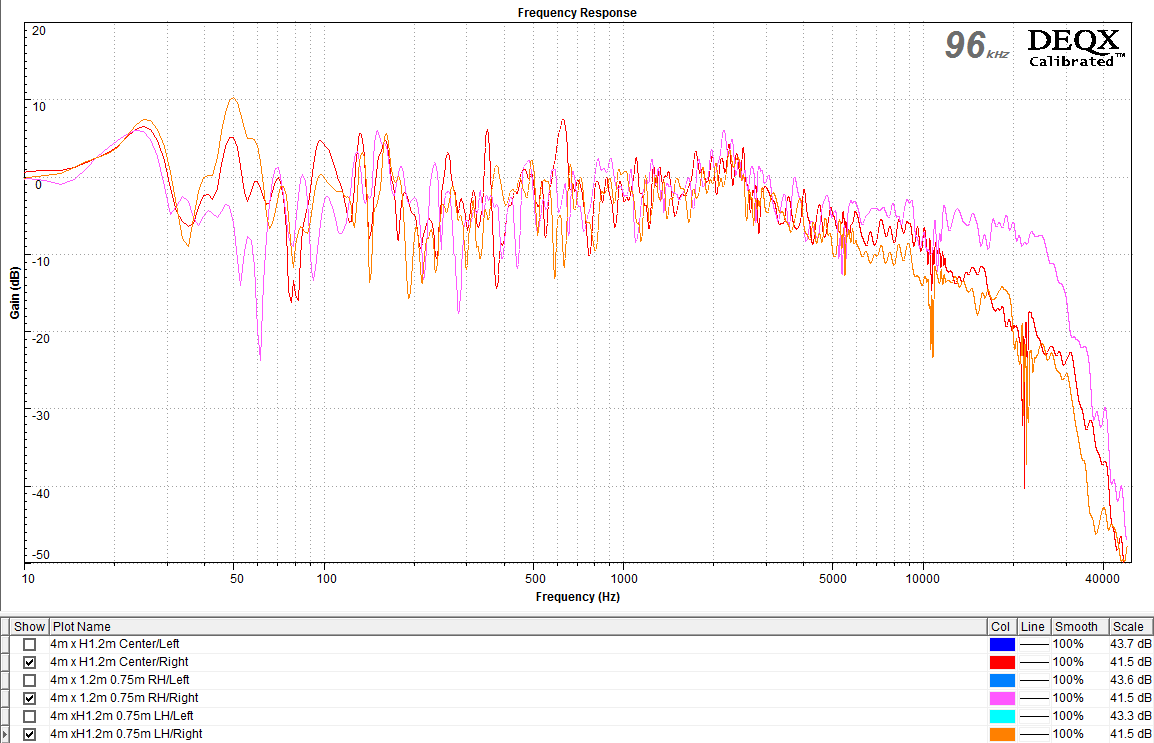

[ ルーム測定の結果 ] [ Managerユニットの指向性 ]

左は最初のルーム測定の結果ですが、3kHzまでフラットでそれ以上はかなりの下降しています。

何とか20kHzまで出したいと頑張ったのですが、出てきた音は無理をしている感が否めません。

右のグラフは音響パネルがない状態で、試聴位置(壁から4m 中央)とユニットの軸上(中央から75cm移動)との違いです。

ユニットの正面から外れると5,000Hz以上の音圧低下が著しいという結果となり、Managerユニットの指向性が強いことが判ります。

[ 自作の音響拡散板を設置 ] [ 音響拡散板設置後の周波数特性 ]

音響パネルを設置すると3000Hz以上の周波数帯域で音圧が上がります。

設計資料を元に自作した拡散板の効果が確認出来てホッとしました。

DEQXの設定には何度もトライしたのですが、結果の音に今一つ納得出来ず、プロにお願いする事としました。

[ 話に聞いていたKI氏のDIYオーディオシステムと始めて対面した私(栗原)]

栗原さんはベーシックな調整を終えた後、聴き慣れたCDの音源を使って最終的な微調整にたっぷり時間をかけ、音の完成度を高めていたのがとても印象的でした。

自分の耳に自信がない私ですが、セッティングに適した試聴ソースもなく、完成度を上げるためにはこの辺りをどう解決して行くかが課題となりました。

今後のシステムの課題としてはパワーアンプ(LINN:100Hzまでの低域と、100~500Hzの中域用)を更新すること。

更に外付けDACや6chボリュームの追加などを実施したいと思っています。

[ 部屋の仕切り壁に取り付けた拡散板 ] [ HDP-5を中心とした再生機器群 ]

[ アイデアと探究心、技術力と情熱、長期の地道な努力に感服です(栗原) ]

----------------

今回のチャレンジで思い描いていたスピーカーシステムが完成しました。

そして、賃貸ルームでしたが様々な音響テストもほぼ出来たと感じています。

次はいよいよ本番です。

最終的なリスニングポイントでの音質に極めて大きな影響を与えるオーディオルームの新設を行い、更なる大幅なプレゼンスの向上を目指したいと思います。

愛知県のK.I.

・ お気に入りのユニットを中心にオリジナルシステムをDIYで構築する。

・「キング オブ ホビー」のオーディオファンならではの楽しみです。

・ そして、そのシステムが既存の製品を超えるクォリティを得た時・・・

・ 今回はそんな事例のご紹介となりました。

-------------------

・ いつものように到着した早々に私のファレンスCDを聴かせて頂きました。

・ 無駄な音は一切しない、しかし、ソースに入っている音は全部出す。凄い!

・ ただし、ボーカルの質は私のイメージではありません。

--------------------

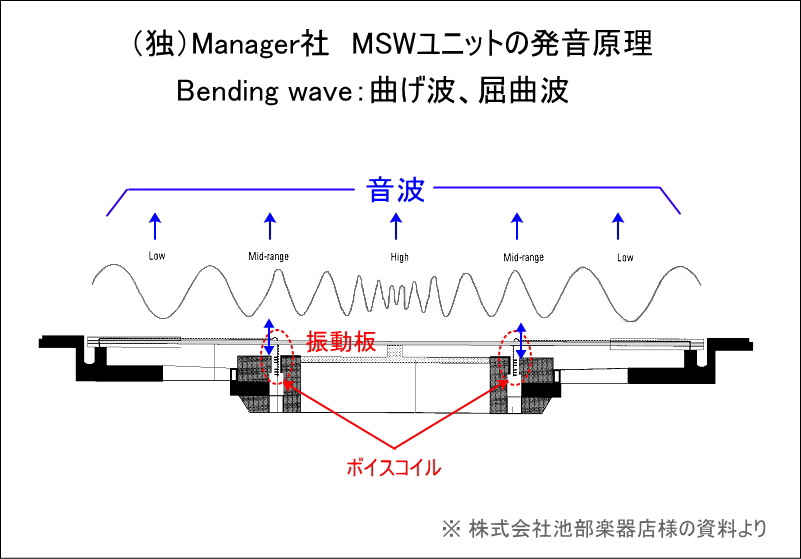

・ KI氏お気に入りのユニットはドイツ Manager(マンガー)社のMSWユニット。

[ MSWは振動板に曲げ波を発生します ] [ 水面に発生する波紋に似ている? ]

・ MSWの特長を開発者のジョセフ W.マンガー氏は

・ 音の定位は1ms以内で認知され、その後10msまでで音源のサイズが、10ms以降で音のピッチが判別される。

・ このため音の再生では乱れの無い正確な初期応答を再現することが重要。

・ MSWは13μs(マイクロ秒)と極めて早い音の立ち上がりを実現した。

・ と述べています

・ これが聴感上のメリットとしてどこまで実現されているのかワクワクします。

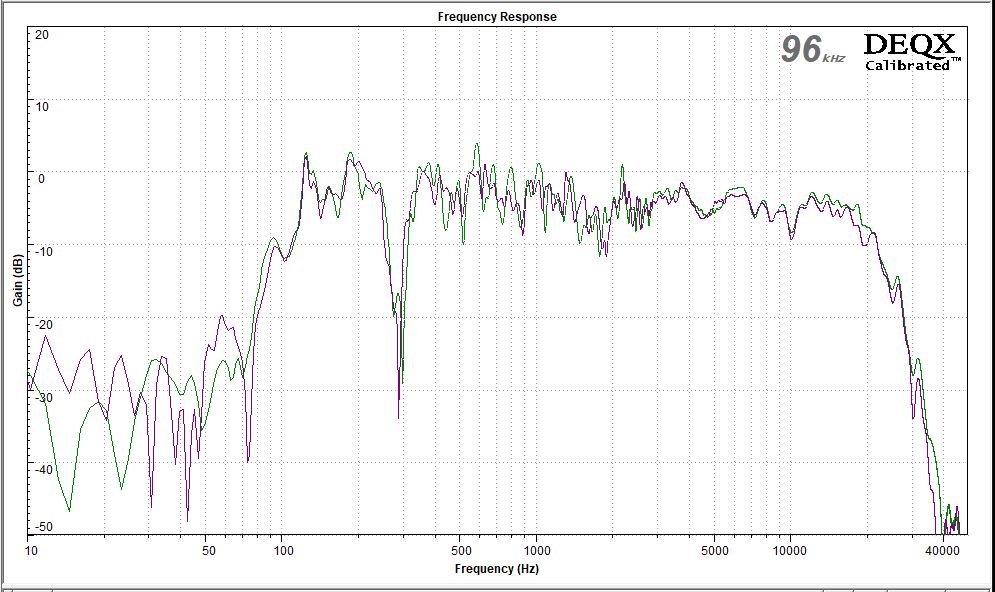

・ まずは測定結果の代表的な特性を見てみましょう。

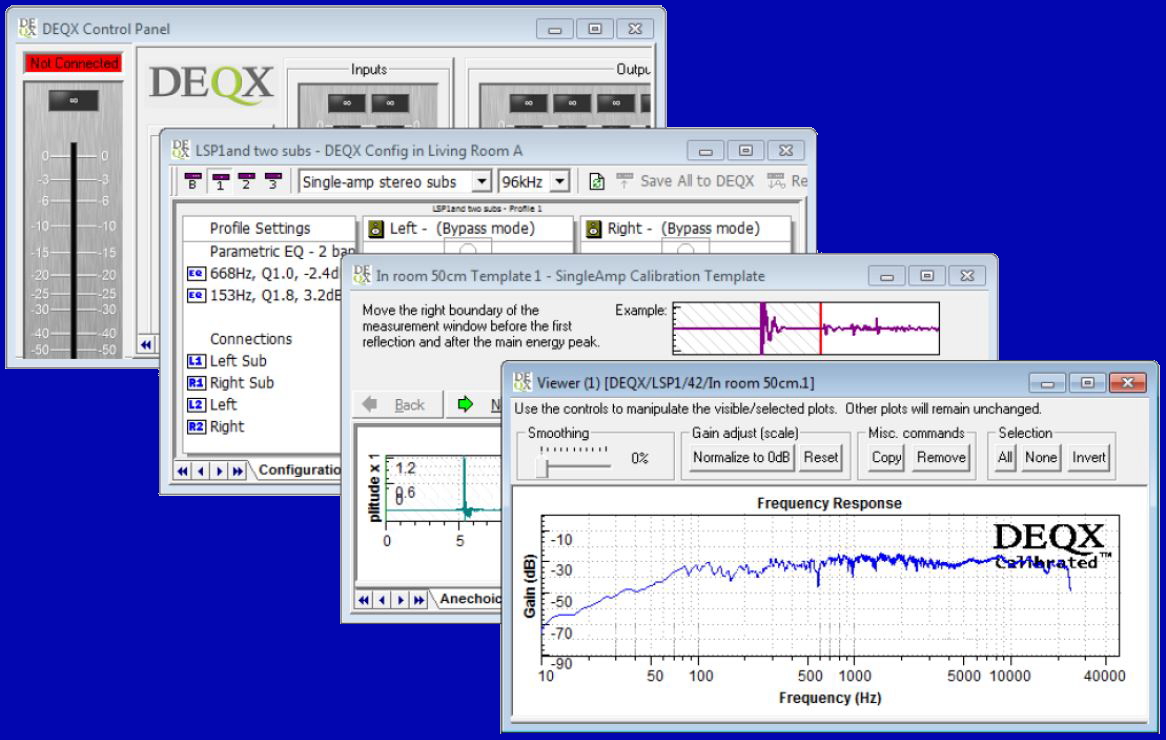

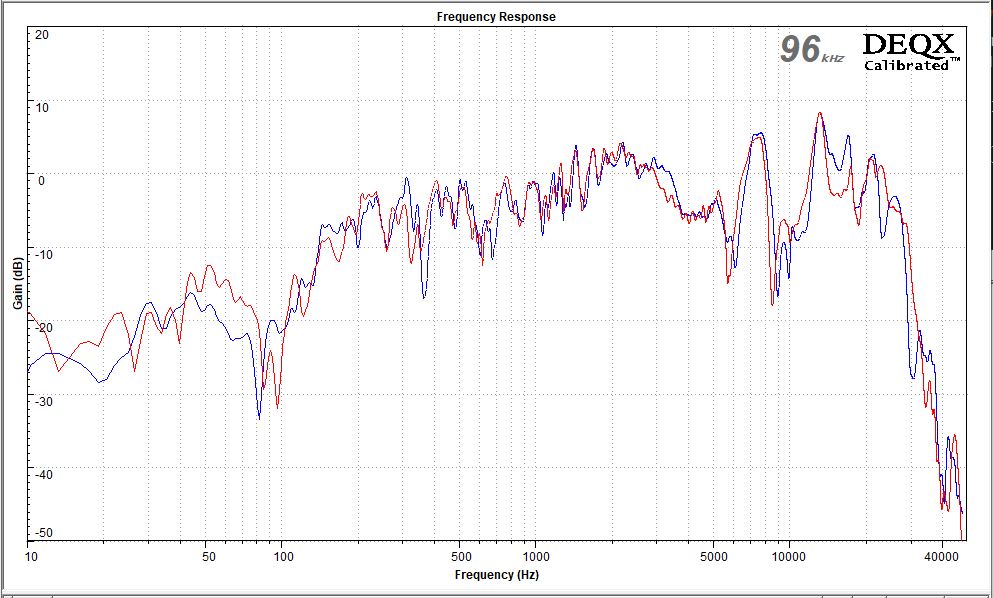

[図1] DEQX測定:Managerユニットの測定結果

・ スピーカー測定の結果からManagerユニットの特性だけを表示しました。

・ 20㎝のフルレンジでこの特性は見事です。

・ 参考までに国産の16㎝と20㎝フルレンジユニットの特性を示します。

[ F社の16㎝フルレンジユニット ] [ Y社の20㎝フルレンジユニット ]

---------------

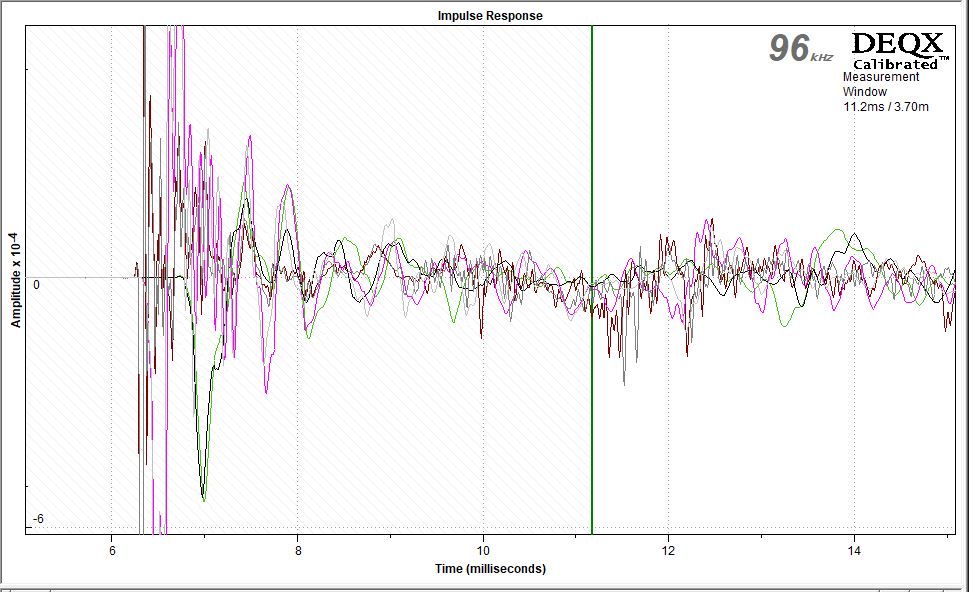

・ 次は測定マイクに到達した直接音と反射音を分離する設定です。

[図2] DEQX設定:緑のカーソルの左側が直接音、右側が反射音として分離する

・ 測定時に布団と毛布で反射音を可能な限り排除した結果が出ています。

・ 反射音の到達が11.2ms、音の立上りが7msなので有効データーは4.7msです。

・ この結果、200Hz程度の低域までDEQXのスピーカー補正が可能となります。

・ 通常はデーター長が2~3msなので300~500Hz程度が補正の限界となります。

---------------

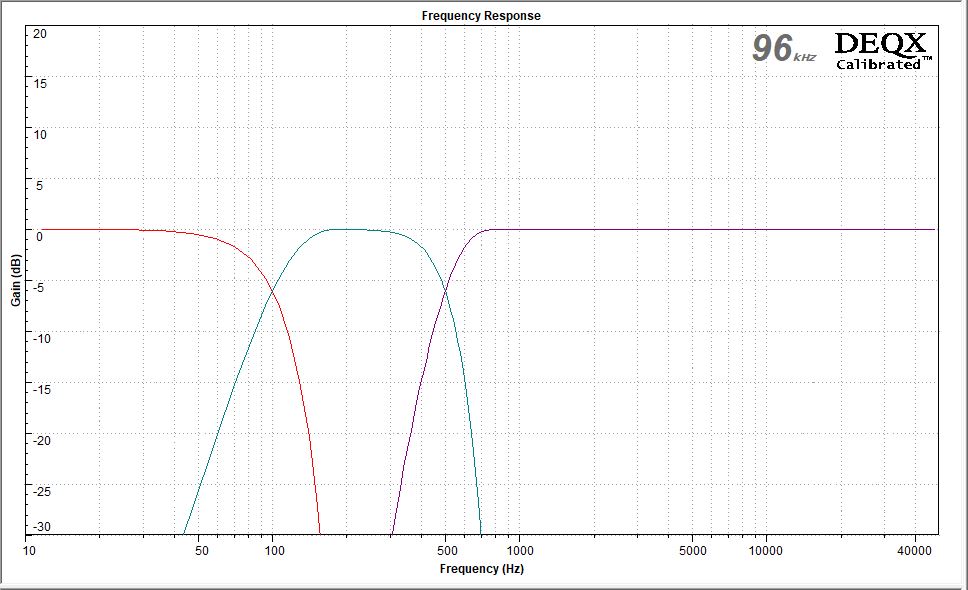

・ 次はクロスオーバーの設定です。

[図3] DEQX設定:クロス設定(100Hz/48dB/oct. : 500Hz/72dB/oct.)

-----------------

・ クロスオーバーを設定し補正範囲を決めると補正フィルターが完成します

・ このフィルターでスピーカーを補正し、聴取位置での周波数特性を測ります。

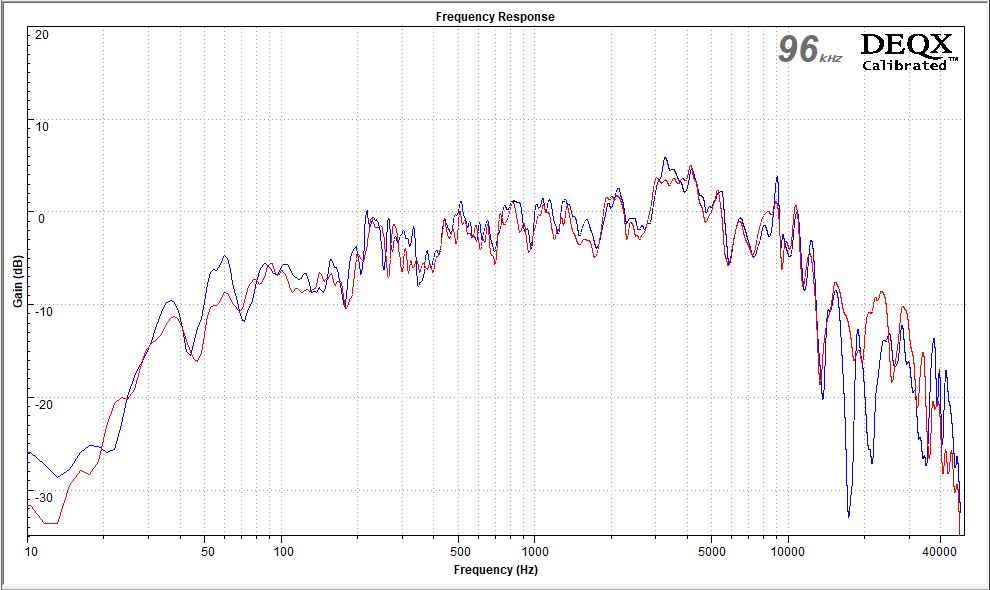

[図4] DEQX測定:聴取位置での伝達周波数特性(ルームEQなし)

・ 3kHzまでほぼフラット、それ以上はだら下がりですが素晴らしい特性です。

・ 部屋による特性の乱れがこれほど少ない例はあまり経験がありません。

・ 部屋の音響特性に注目し、地道な改善をされてきた努力の結果だと思います。

・ 高域の低下については、主な要因が二つ考えられます。

・ ユニットの指向特性と部屋の音響特性です。

・「正面から外れると音圧が極端に落ちる」とKI氏も述べています。

・ MSWユニットは高域ほど振動板の実効面積が減少する仕組みなので高域の指向特性は良いのでは、と勝手に想像していたのですが意外に狭いことが判りました。

・ しかし、これは高域が壁の影響を受けにくいというメリットでもあります。

・ 左右の壁の音響条件(特性)が極端に違うような場合、ホーンスピーカーの狭い指向特性を利用して好結果を得る手法と同様に使えそうです。

・ 今回もこの利点を生かして最適な聴感バランスを得るのが勝負どころです。

--------------

・ 仕上げはDEQXのルームEQが活躍します。

・ まず最初に、30Hzから3kHzまでを可能な限りフラットに調整します。

・ 10個のルームEQで全体を調整するにはかなりの知恵と工夫が必要です。

・ 3kHz以上の帯域に2~4個を残し、残りのEQでフラット化にチャレンジです。

・ まずは測定データーの凸凹を忠実にEQで逆補正します。

・ 補正結果を反映して再測定し、そのデーターに対して再度補正します。

・ この時、注意が必要なのは、得られたデーターには前の補正の結果が入っていると言うことです。

・ このため、最初に実施したデーターの逆補正という手法をそのまま使うことは出来ません。

・ EQが更に10個あれば・・・と、どなたも感じると思います。

・ 申し訳ありませんが製品価格とのトレードオフになります。ここは知恵と工夫と感と努力(笑)で乗り切って下さい。

[図5] DEQX設定と測定:Room-EQによる補正実施後の伝達周波数特性

・ また、このルームEQの設定ではその都度リファレンスとなるCDを再生しながら実施することがとても重要です。

・ DEQXの調整に限らずオーディオ機器の音質確認をする時、自分の耳で判定するためのリファレンス(測定信号)を持つことは必須です。

・ 現状での私のリファレンスは次の2枚のCDです。

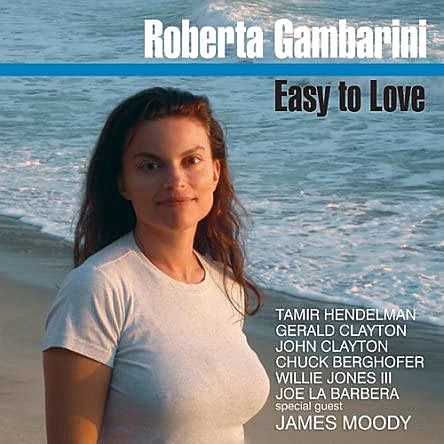

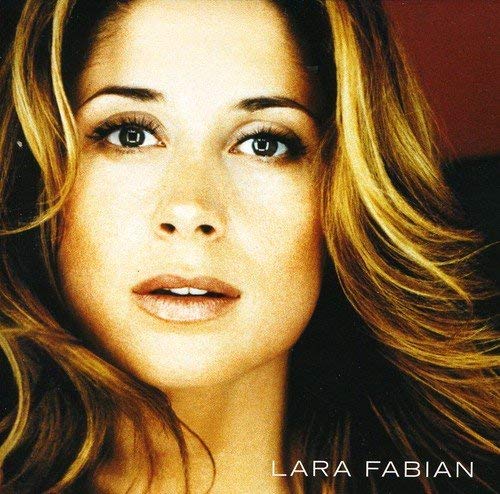

[ No.1:Roberta Gambarini ] [ No.2:LARA FABIAN ]

・ No.1はこの10年で数千回は聴いている私のリファレンスです。

・ 調整を終えた[図5]の特性でボーカルの質感が完全に戻ってきました。

・ No.2は今回伺ったKI氏の愛聴盤ですが、曲、演奏、録音の三拍子揃った名盤だと思います。

・ 一曲目「Adagio」の深く沈み込む低音に美しいボーカルが聞こえてくると背筋を駆け抜ける爽快感があります。

・ リファレンスの二枚目に追加させて戴きます。

--------------------

・ DIYオーディオでここまで出来るのか。

・ 音質改善の要となるオーディオルームの設計が次の目標と語るKI氏。

・ 完成するのが待ち遠しい私です。

クリズラボ:栗原

メニューに戻る