| No. | ユーザー | DEQXの導入機種とシステムの特長 | 掲載時期 |

|---|

| 112 | 埼玉県 照井氏 | パワーアンプ交換を機に改めてDEQXの調整を行いました。 | 2019年12月 |

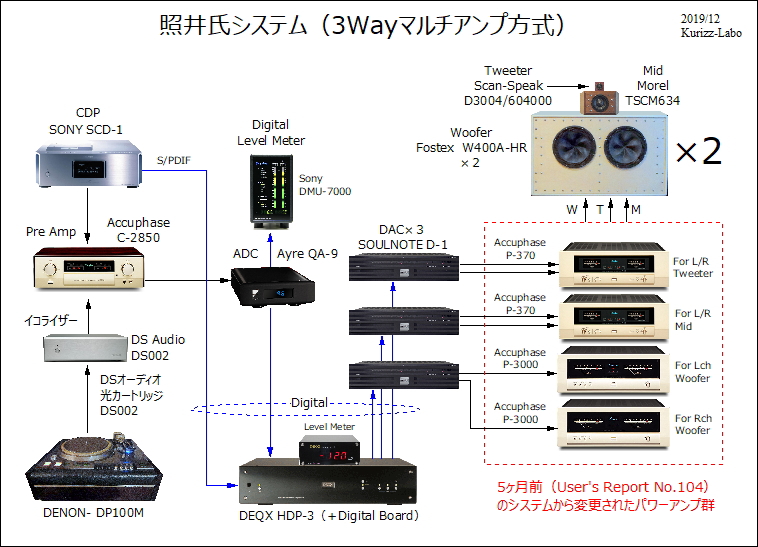

< パワーアンプを一新された照井氏のシステム >

< ↑↑↑ ON-マウスで従来のシステムが見えます ↑↑↑ >

→ 今回のシステムの拡大図

→ 従来のシステムの拡大図

・ 今回の感想文は2019年12月13日発売の 「Stereo Sound誌」 をご覧下さい。

・ 連載中の「オーディオファイル訪問記」で柳沢功力氏がリポートをされています。

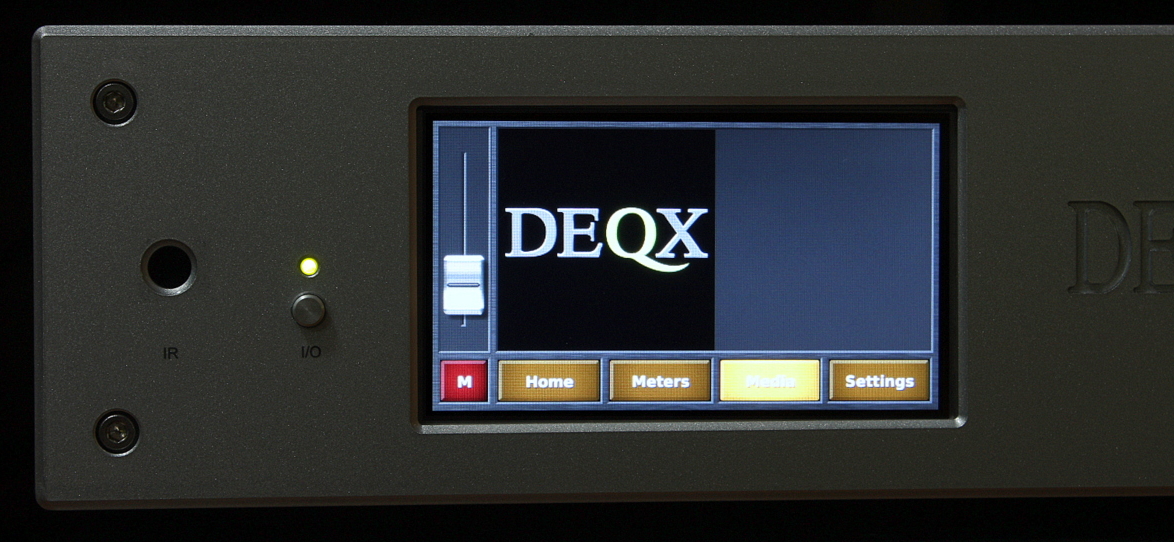

・ 「照井氏のシステムを司るのが、オーストラリアの音響メーカー、DEQXのデジタル

プロセッサー HDP-3 ・・・・・」 との紹介文で始まるDEQXを含むシステムの詳細

な説明ががあります。

・ また、「マルチチャネル方式スピーカーでの音の決め手の一つは各ユニット間の

時間整合ですからね。

昔はユニットを手で動かしたものですが、それよりもこの方がはるかに確かです」

との感想を照井氏が述べられています。

・ 照井氏のシステムへの思いと柳沢氏の感想を 「Stereo Sound誌」 でご覧下さい。

< 今回はパワーアンプの交換がメイン。4台で合計100kgの重量は慣れた人でも大変! >

< 中央がオーナーの照井和彦氏、左はオーディオ評論家の三浦孝仁氏、右は照井氏の友人 橋本氏 >

・ 連載中の「オーディオファイル訪問記」で柳沢功力氏がリポートをされています。

・ 「照井氏のシステムを司るのが、オーストラリアの音響メーカー、DEQXのデジタル

プロセッサー HDP-3 ・・・・・」 との紹介文で始まるDEQXを含むシステムの詳細

な説明ががあります。

・ また、「マルチチャネル方式スピーカーでの音の決め手の一つは各ユニット間の

時間整合ですからね。

昔はユニットを手で動かしたものですが、それよりもこの方がはるかに確かです」

との感想を照井氏が述べられています。

・ 照井氏のシステムへの思いと柳沢氏の感想を 「Stereo Sound誌」 でご覧下さい。

< 今回はパワーアンプの交換がメイン。4台で合計100kgの重量は慣れた人でも大変! >

< 中央がオーナーの照井和彦氏、左はオーディオ評論家の三浦孝仁氏、右は照井氏の友人 橋本氏 >

・ パワーアンプの交換に伴いDEQXの再設定を行いました。

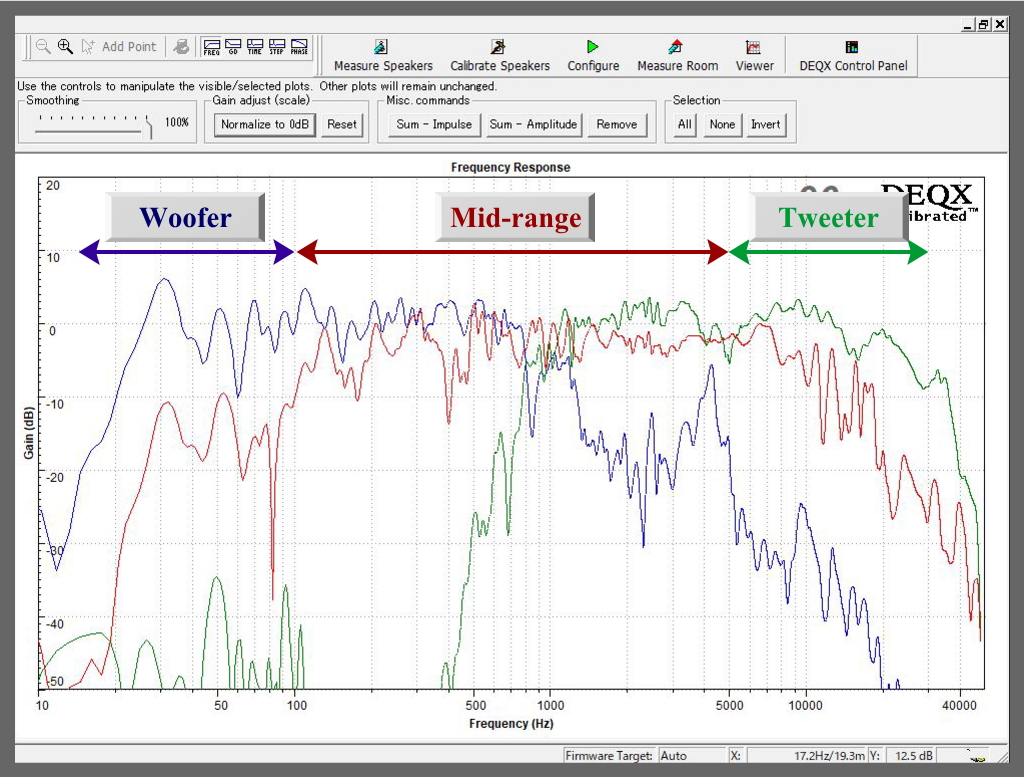

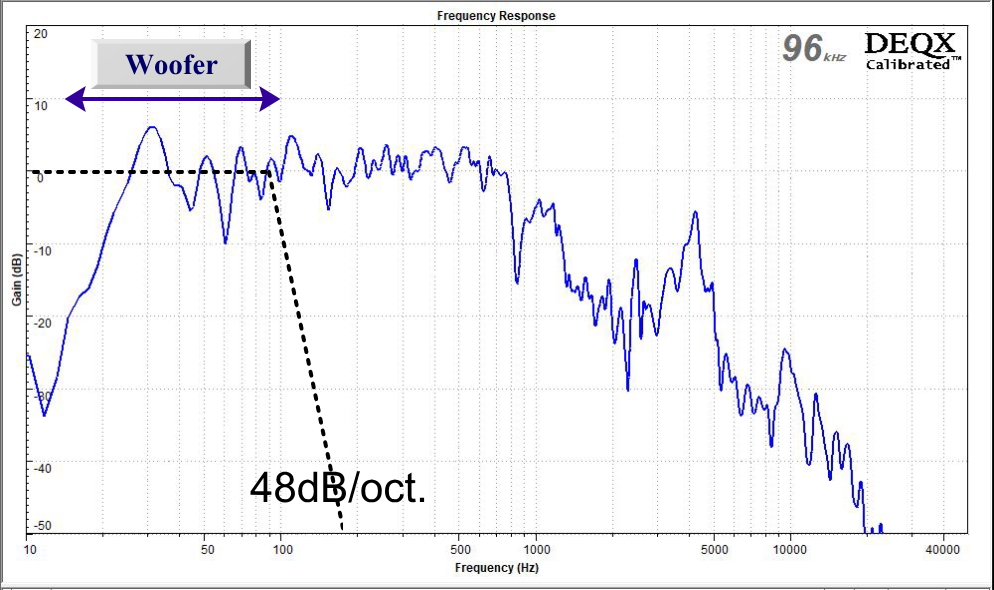

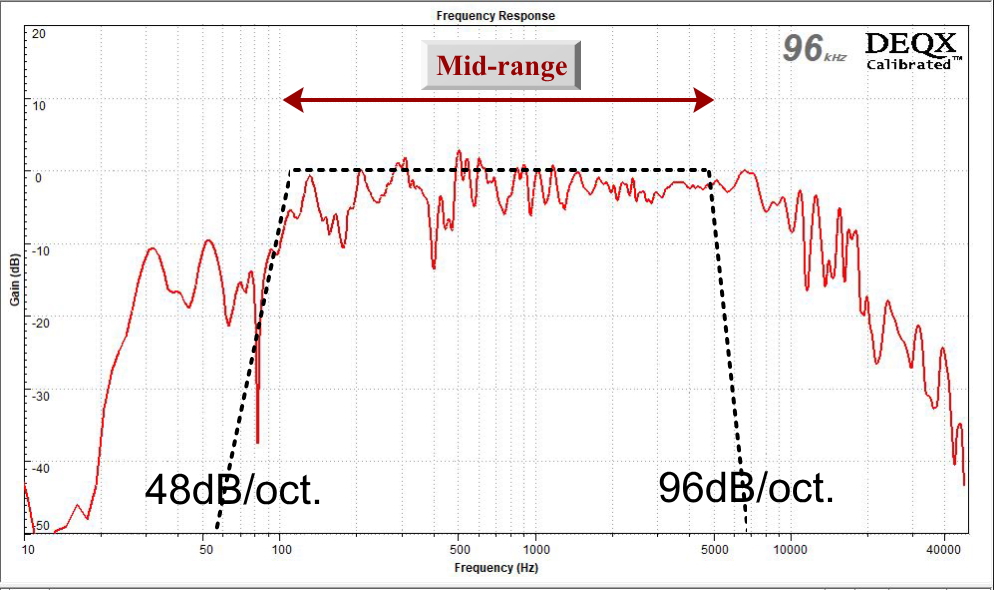

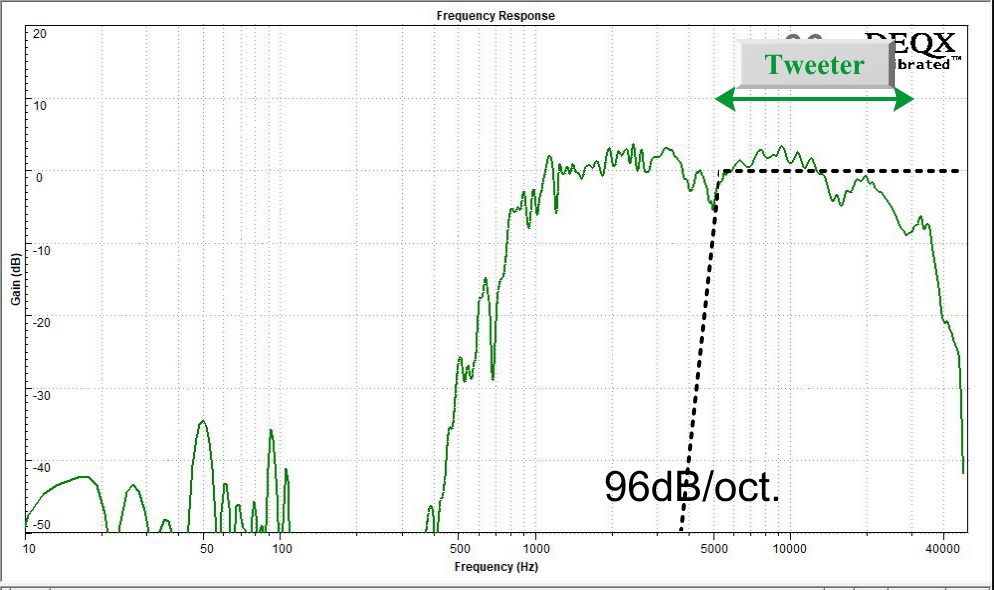

< スピーカー測定の結果と各ユニットの受け持ち帯域をご覧下さい >

・ スピーカーの理想は無職透明な電気音響変換器ですが、実現は極めて困難です。

・ しかし工夫と努力次第では専門メーカーを超えることができる領域でもあります。

・ 照井氏のシステムはその一例に出逢った感じがしています。

・ 選び抜かれたユニットとBOXの組合せで高いフラットネスが実現されています。

・ 高域が5KHzクロスの2Wayで、ウーファーをプラスした形となっています。

・ ウーファーの帯域を欲張らないことでクリヤーな中高域が確保されています。

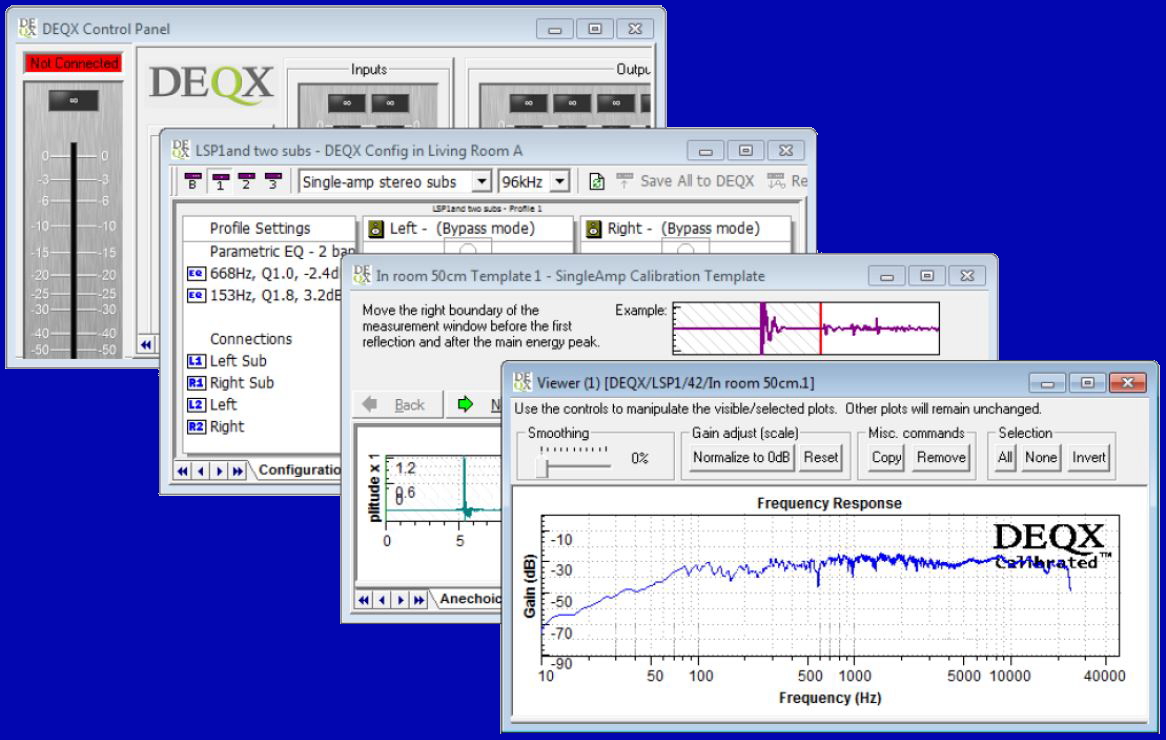

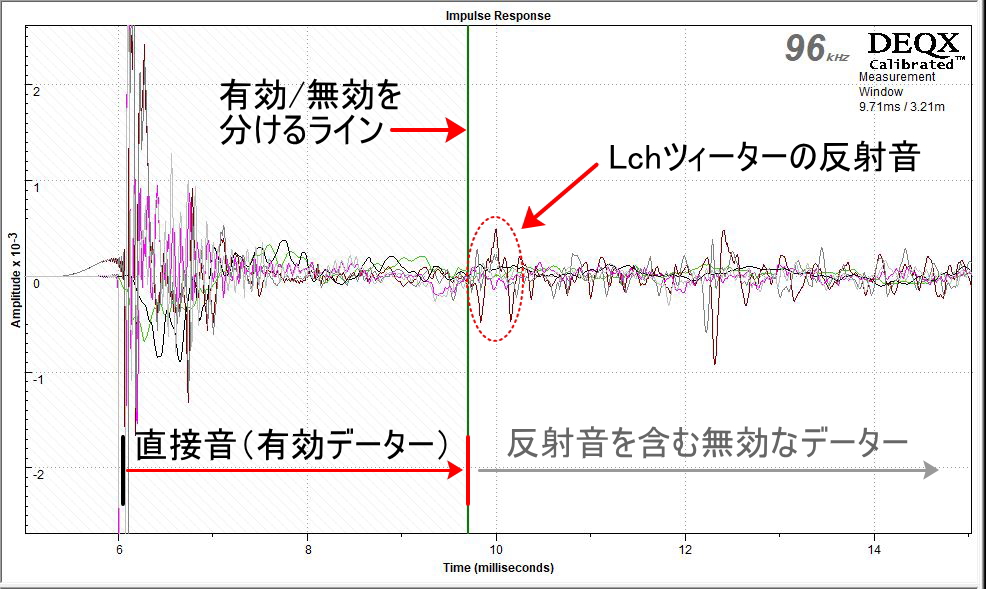

< スピーカー測定の結果から部屋の反射を取り除くための分離設定 >

・ 有効なデーターが得られていますが、Lchの反射音がなくなれば更に理想的です。

・ こうした状況が客観的に判れば後は知恵と工夫で改善が可能です。

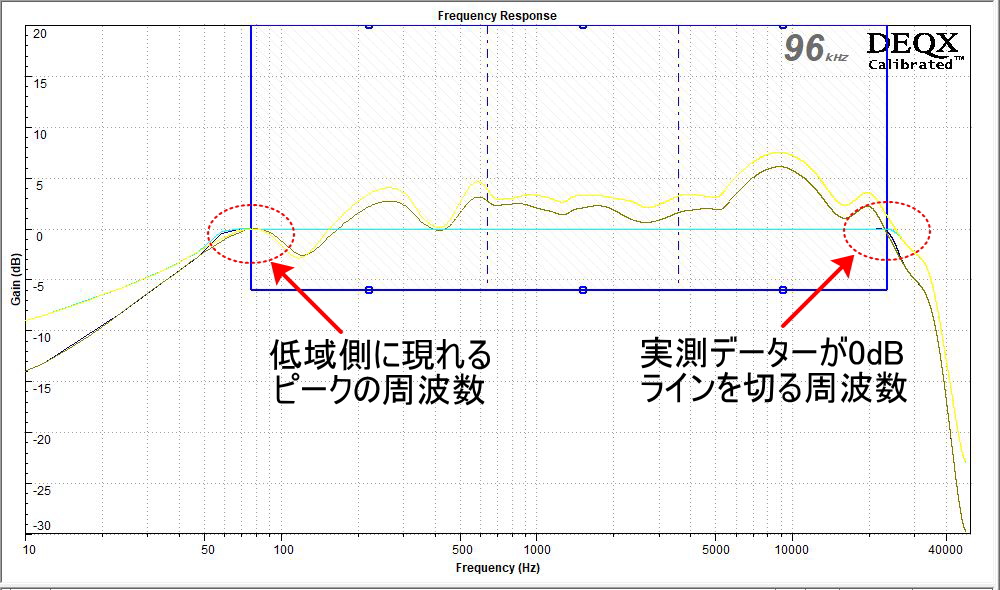

< スピーカー測定の結果を元に補正を掛ける範囲を設定します >

・ 低域側の補正範囲は有効データーの長さで決まるため、反射の到達時間が遅い

ほど有利です。

・ 高域側はユニットの実力で範囲が決まります。実力以上に特性を伸ばすことは

お勧めできません。

・ 補正範囲はパソコンの自動設定もありますが私は上の図のようにしています。

・ 今回はシステムの実力から見てかなり広い範囲を設定しました。

・ 補正は0dBラインから下げる方向は20dBまで、上げる方向は6dB以内とします。

・ 今回は下降方向が最大で7dB程度、上昇が3dB程度で理想的な状況です。

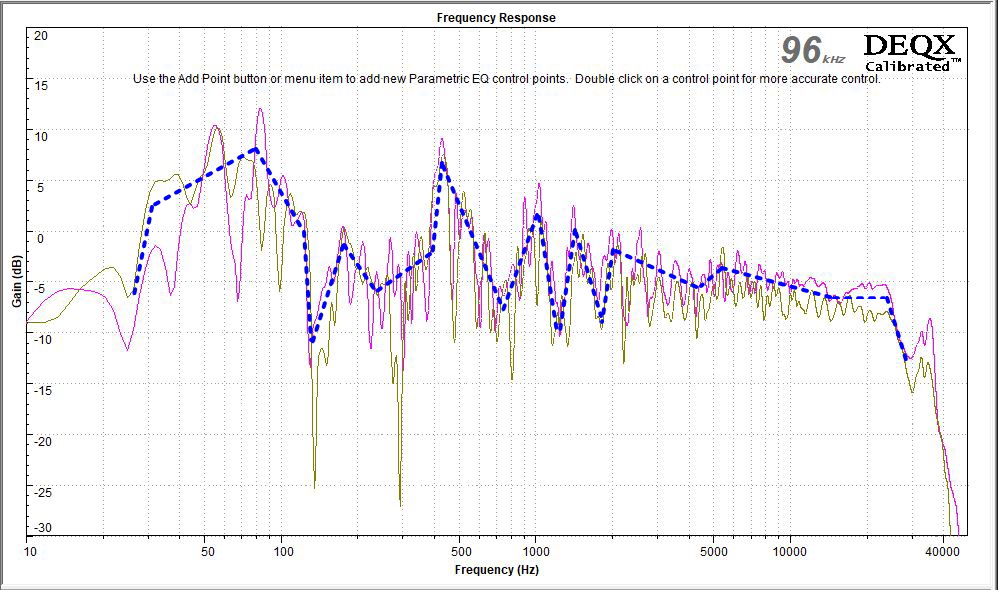

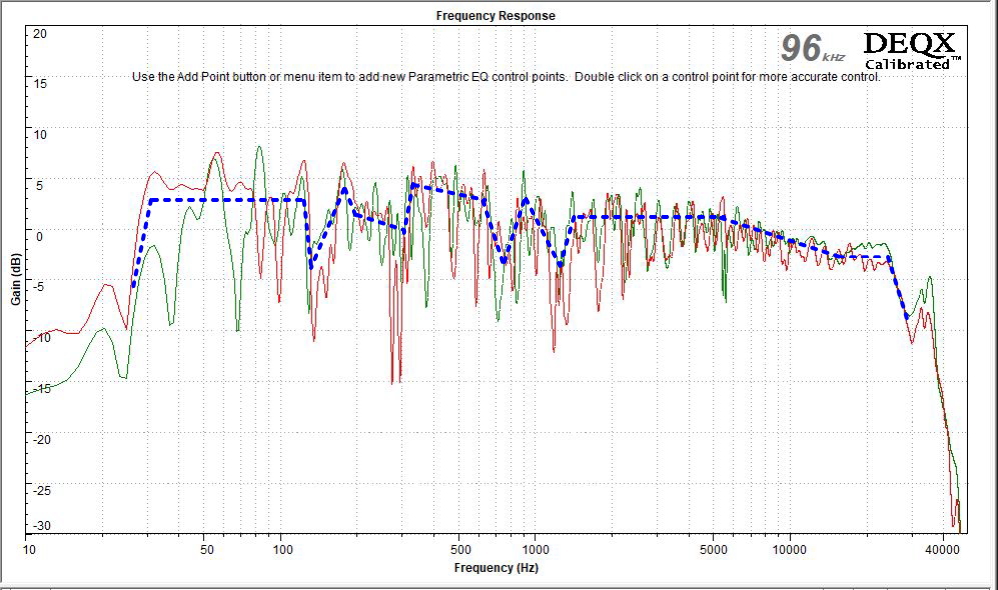

< リスニングポイントでの周波数特性(ルーム補正前の特性)>

・ スピーカーの測定点では100Hzから20kHzまでがフラットに自動調整されています。

・ しかし、17畳という広い部屋で聴取位置がスピーカーからかなり離れる状況下では

部屋の影響が強く出ます。

・ 100Hz以下の盛り上がりはWウーファーによる高いエネルギーと部屋の定在波等

の影響と思われます。

・ 中高域は450Hzのピークを除けば良好で、音響処理が成功した結果だと思います。

< ルーム補正実施後のリスニングポイントでの周波数特性 >

・ 照井氏は通常の音楽鑑賞時、かなり控えめの音量で再生されます。

・ 音量の大小によって聞こえる音のバランスは大きく変わります。

・ 今回は氏の聴感バランスに合わせて低域を若干上昇させています。

・ 結果は2019年12月13日発売の 「Stereo Sound誌 No.213」 をご覧下さい。

クリズラボ:栗原

メニューに戻る